▎

白鱀豚

Lipotes vexillifer

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2017):極危 CR

▎

白鱀豚是我國特有的一種小型淡水鯨。多在有沙洲分布的江段發(fā)現(xiàn),它們常在洲頭、洲尾的岔流匯合處活動,善潛水。

白鱀豚在漫長的進化過程中由陸生動物進化而來,是世界上所有鯨類中數(shù)量最為稀少的一種。20世紀80年代初,最常見的是2~6頭組成的群,有時形成約達16頭的聚群。后來僅能見到單獨的一頭,有時為4頭組成的群。

長江曾經(jīng)是白鱀豚安詳而舒適的家園,它們以捕食鰱、鯉、草魚等魚類為生。從20世紀50年代開始,隨著長江流域經(jīng)濟建設(shè)的逐漸發(fā)展,長江生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生改變,棲息地逐步惡化。江湖間洄游魚類的通道被閘壩阻隔,圍湖造田,江水污染及酷漁濫捕,使?jié)O業(yè)資源急劇衰退,食物減少。長江航運的迅速發(fā)展,增加了噪聲污染、水質(zhì)污染,同時使被螺旋槳擊斃或誤捕誤殺的白鱀豚數(shù)量上升。

1989年白鱀豚被列為國家一級重點保護野生動物,先后在洪湖和天鵝洲建立了白鱀豚自然保護區(qū),在銅陵建立了白鱀豚養(yǎng)護場。即便如此,人們也已經(jīng)很長時間未在長江中發(fā)現(xiàn)它們了,白鱀豚有可能已經(jīng)滅絕。

▎

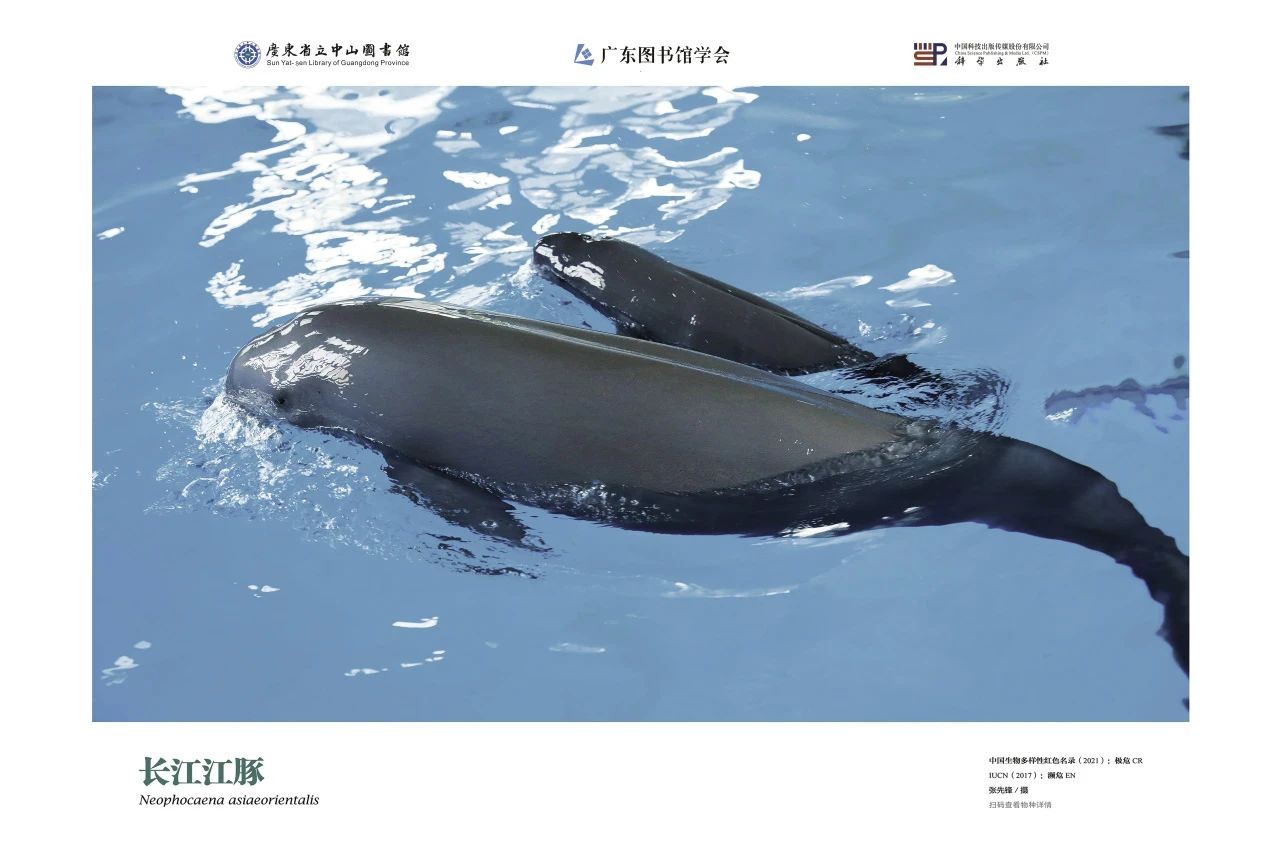

長江江豚

Neophocaena asiaeorientalis

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2017):瀕危 EN

▎

長江江豚,原是窄脊江豚的一個亞種,2018年被獨立成種,是我國的特有種,主要生活在長江及通江湖泊。

其實江豚一般是生活在海里的,只有長江江豚生活在淡水中。與其他鼠豚類一樣,它們性情活波,會躍出水面玩耍,但在遇到船舶接近時會潛水逃避。它們主要食用小魚和蝦類,有時也會食用水生昆蟲的幼蟲。

但由于濫捕、沿岸開發(fā)、水源污染等因素,長江生態(tài)環(huán)境變化,長江魚類資源下降,又加上江豚會受到船只的誤傷,其生存現(xiàn)狀嚴峻。1984~1991 年,長江江豚的種群數(shù)量約2,700 頭;2006 年11~12 月,其種群數(shù)量為1,200~1,400 頭;2012 年,數(shù)量約為1,040 頭 。2006~2012 年長江江豚種群的下降速率為25%, 年種群下降速率高于4%,長江江豚已處于極危狀態(tài)。

▎

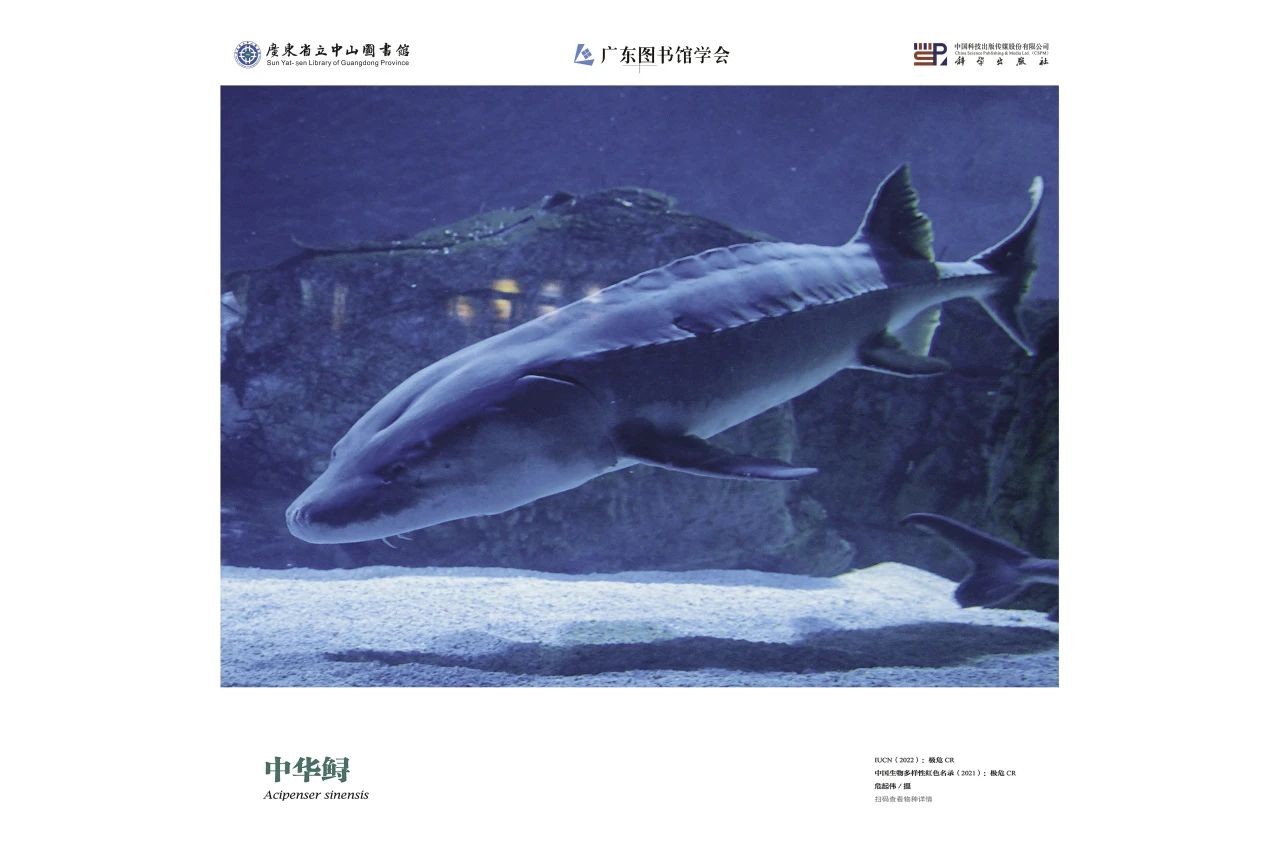

中華鱘

Acipenser sinensis

IUCN(2022):極危 CR

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

▎

公元前1000多年前的周代,就有中華鱘的記載,當時人們稱之為王鮪魚。中華鱘是地球上最古老的脊椎動物,曾與恐龍生活在同一時期。它們雖然屬于硬骨魚類群,但卻具有軟骨魚的一些特征,在魚類演化史的研究中具有重要的學術(shù)價值。

中華鱘是長江大型溯河洄游魚類,最大個體可達600kg,是民諺“千斤臘子,萬斤象”中的“臘子”。生命周期長、最長壽命可達40齡,生長較快,但性成熟遲,種群遭受破壞后難以恢復。長江干流筑壩后,其產(chǎn)卵的洄游路線被阻隔,原有產(chǎn)卵場遭到破壞,直接導致種群數(shù)量驟減。如今,其唯一的自然產(chǎn)卵場在宜昌江段。近年來,其繁殖群體呈現(xiàn)顯著的下降趨勢,且性別比例失調(diào)。據(jù)估計,過去的40年內(nèi)其種群數(shù)量下降了90% 以上,且未來仍將持續(xù)下降。目前中華鱘的人工繁殖已獲成功,并開展了人工增殖放流工作。

▎

河貍

Castor fiber

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2021):無危LC

▎

河貍在世界范圍的分布主要集中在歐洲,整體種群數(shù)量呈上升趨勢,因此IUCN評級為無危LC。

我國是河貍的邊緣分布區(qū),僅分布在新疆北部阿爾泰山地區(qū)布爾根河、大小清河流域。這些河貍實質(zhì)上為河貍蒙新亞種(C. f. birulai),又名蒙新河貍。由于毛皮和毛囊的分泌物具有經(jīng)濟價值,它們曾遭到大量捕殺。又加上其活動區(qū)面積由于受到人類開發(fā)活動的影響而日益減少,即使經(jīng)過20余年的保護,如今我國分布的河貍數(shù)量仍不足700 只,瀕臨滅絕。因此中國生物多樣性紅色名錄將其評定為極危CR。

▎

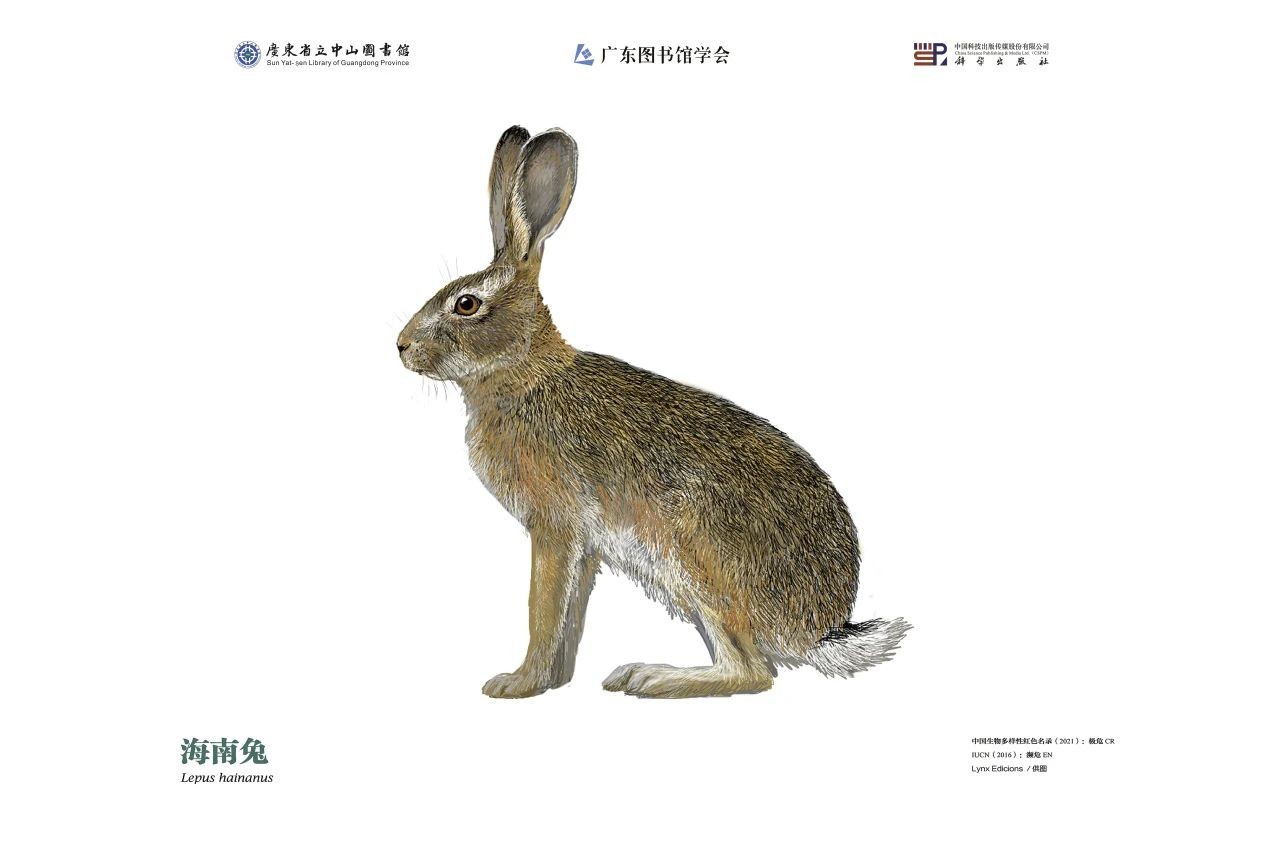

海南兔

Lepus hainanus

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2016):瀕危EN

▎

中國特有種,是中國野兔中體型最小、毛色最艷麗的一種。兔子一般繁殖能力很強,很少會瀕臨滅絕,但海南兔是兔形目動物中唯一的極危種。它們是獨居動物,主要在夜間活動,以黃昏或黎明時活動最頻繁。

20世紀50~60年代的海南島的廣大郊野,幾乎隨處可見。兔肉可食,兔皮也有很高的經(jīng)濟價值,海南兔曾經(jīng)遭受過大量捕殺。后來,隨著經(jīng)濟發(fā)展,荒地開墾,海南兔賴以生存的灌草叢棲息地被破壞,種群數(shù)量急劇下降,在多個地區(qū)甚至保護區(qū)內(nèi)已經(jīng)消失。2016年IUCN評估為瀕危EN,但2021年的調(diào)查研究則將其瀕危等級提高至了極危CR。

▎

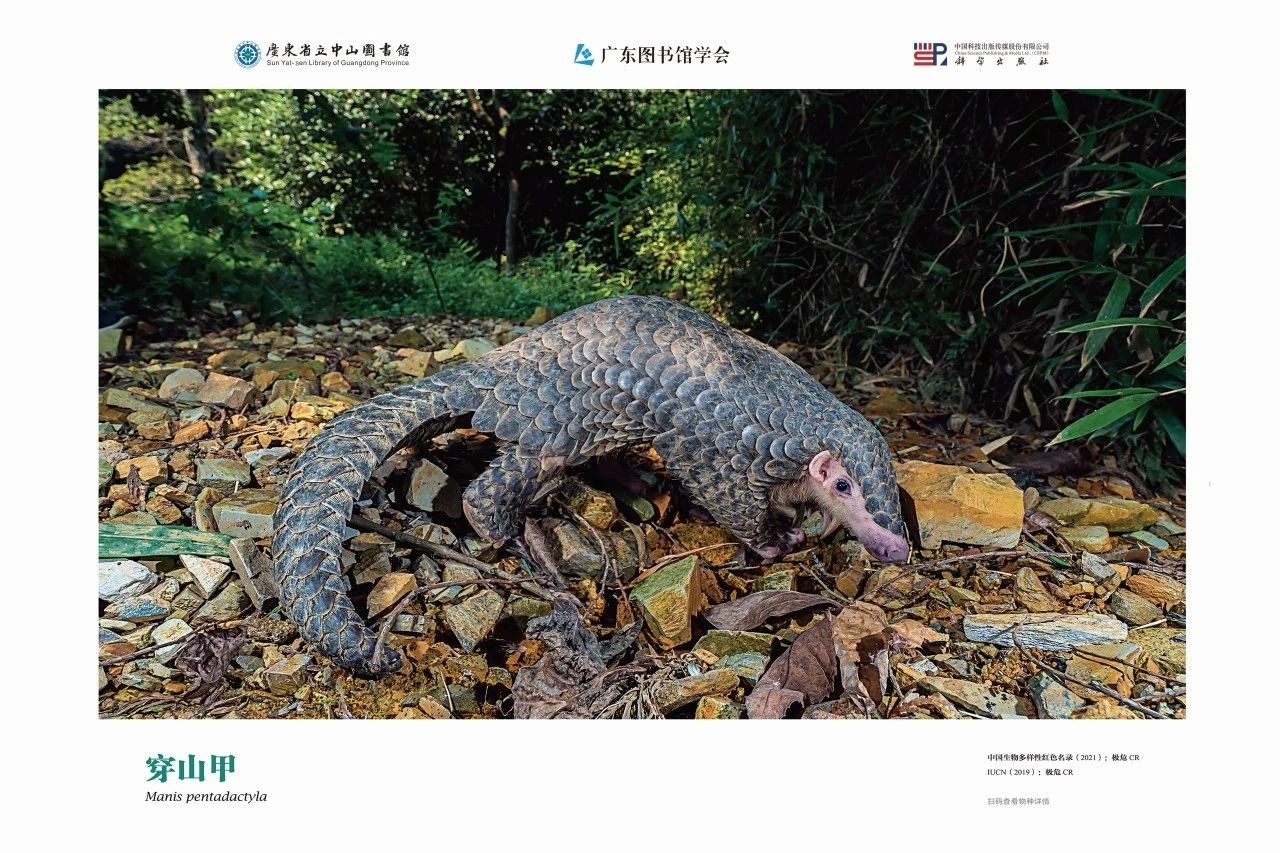

穿山甲

Manis pentadactyla

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2019):極危CR

▎

穿山甲 ( 也稱中華穿山甲) 曾是我國南方紅壤丘陵地帶的廣布種,多在山麓地帶草叢中或丘陵雜灌叢中筑洞,以白蟻、螞蟻、蜜蜂、胡蜂和其他昆蟲幼蟲為食物。

自1989 年以來,穿山甲雖然受到了法律的保護,但市場對穿山甲的巨大需求,以及其易捕捉、易攜帶運輸?shù)奶匦裕苯訉е滤鼈儙缀醣猾C殺殆盡,估計穿山甲種群數(shù)量至少減少了90%。加之穿山甲繁殖能力低下,通常每年僅1 胎1 仔,因此在未來相當長的一段時間內(nèi),種群數(shù)量還會繼續(xù)下降。

為進一步加大對穿山甲的保護力度,我國于2020年6月,將穿山甲屬所有種由國家二級保護野生動物提升至一級。

其實分布在我國的穿山甲有穿山甲 (Manis pentadactyla)、印度穿山甲 (M. crassicaudata)和馬來穿山甲 (M. javanica)3種,已全部為極危 (CR)。盡管在廣東象頭山國家級自然保護區(qū)發(fā)現(xiàn)了穿山甲繁殖個體,但其分布區(qū)與種群極為有限。《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》第17 次締約方大會通過決議,于2017 年將所有穿山甲列入該公約附錄I,禁止穿山甲的任何國際商業(yè)貿(mào)易活動。

▎

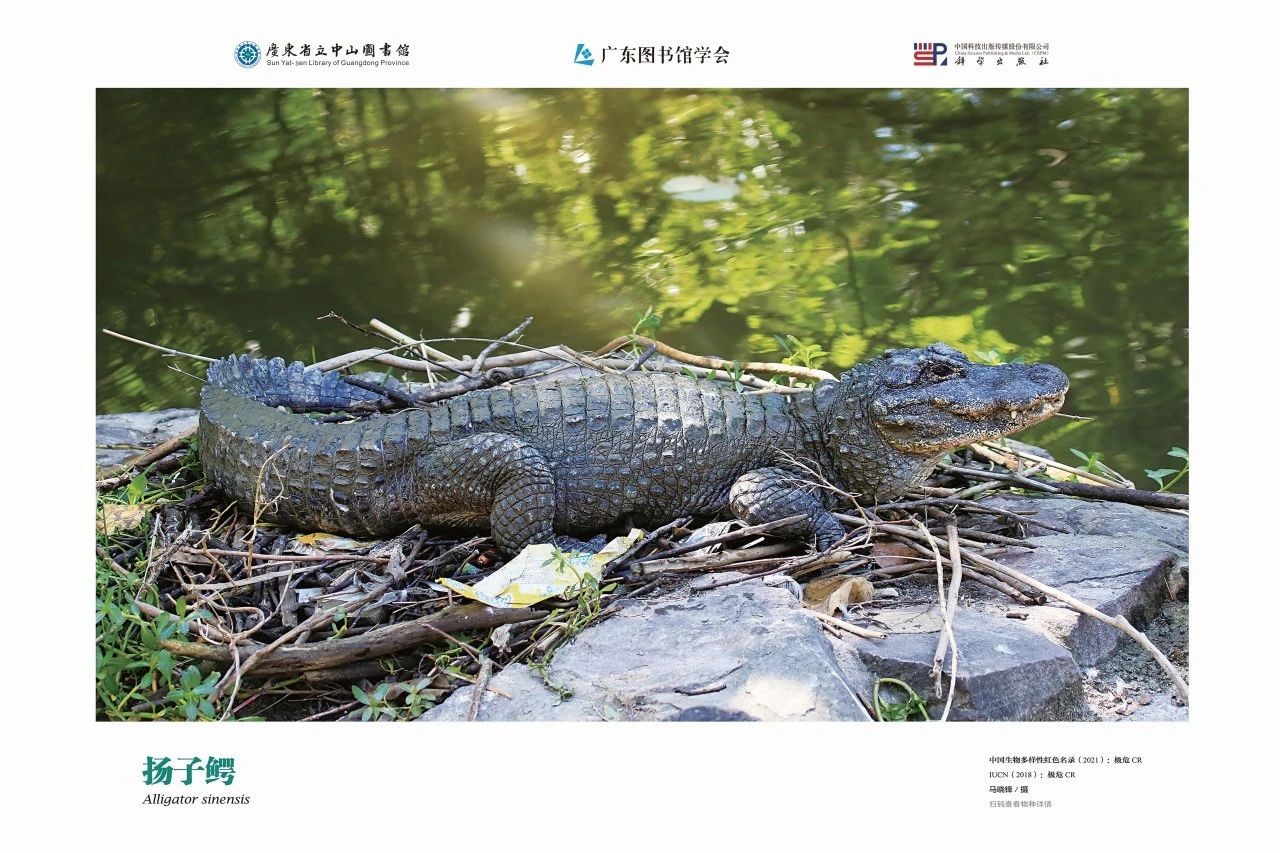

揚子鱷

Alligator sinensis

中國生物多樣性紅色名錄(2021):極危 CR

IUCN(2018):極危 CR

▎

又被稱作鼉(tuó),民間俗稱“土龍”或“豬婆龍”,是我國特有的一種小型鱷類。據(jù)史料記載,從漢口到上海,長江南岸各地幾乎都有過揚子鱷的蹤跡,但20世紀50年代以來,由于城鄉(xiāng)發(fā)展、人口增殖,過量施用農(nóng)藥和化肥等因素,揚子鱷棲息生境遭到大面積破壞,加以人們亂捕濫獵,造成其種群數(shù)量逐年劇減。我國于1972年就將其列為國家一級保護動物,IUCN將其評為極危。我國已建立了揚子鱷繁殖研究中心,通難過人工繁育和孵化,擴大其種群數(shù)量。