“新疆維吾爾木卡姆”是流傳于中國新疆維吾爾族各聚居區(qū)的各種木卡姆的總稱,是集歌、舞、樂于一體的大型綜合藝術(shù)形式。在維吾爾人的特定文化語境中,“木卡姆”已經(jīng)成為包容文學(xué)、音樂、舞蹈、說唱、戲劇乃至民族認(rèn)同、宗教信仰等各種藝術(shù)成份和文化意義的詞語。

新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)中的歌唱內(nèi)容,包含了哲人箴言、文人詩作、先知告誡、民間故事等,是反映維吾爾族人民生活和社會風(fēng)貌的百科全書。歌曲體裁既有敘詠歌,又有敘事歌;演唱方式既有合唱,又有齊唱、獨(dú)唱;唱詞格律與押韻方式復(fù)雜多樣。

載歌載舞,是維吾爾木卡姆最重要的特色。舞蹈技巧豐富多彩,集體舞的隊(duì)形組合和步伐步態(tài)富于變化。

除維吾爾木卡姆的主要代表《十二木卡姆》外,還流傳著《刀郎木卡姆》《吐魯番木卡姆》《哈密木卡姆》。

新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)(刀郎木卡姆)-玉蘇因·亞亞

識別上方二維碼觀看影片

新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)(十二木卡姆)-吐尼莎·薩拉依丁

識別上方二維碼觀看影片

新疆維吾爾木卡姆藝術(shù)(哈密木卡姆)-艾賽提·莫合塔爾

識別上方二維碼觀看影片

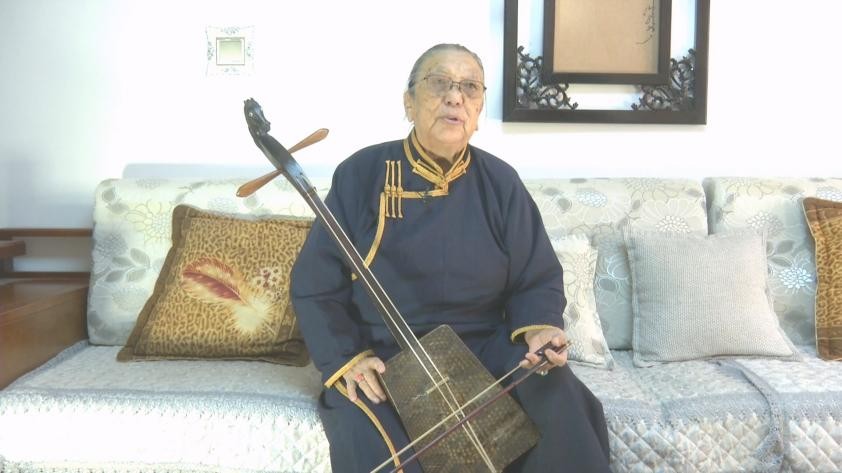

我國北方遼闊草原上的蒙古族,創(chuàng)造了豐富燦爛的草原文化,其中最鮮艷的藝術(shù)之花,就是獨(dú)具特色的長調(diào)民歌。作為與盛大慶典、節(jié)日儀式有關(guān)的表達(dá)方式,長調(diào)在蒙古族社會享有獨(dú)特和受人推崇的地位。婚禮、喬遷新居、嬰兒降生、馬駒標(biāo)記以及其他蒙古游牧民族的社交活動和宗教節(jié)慶儀式上,都能聽到長調(diào)的演唱。在摔跤、射箭和馬術(shù)比賽的狂歡運(yùn)動會“那達(dá)慕”大會上,長調(diào)更不會缺席。

長調(diào)的歷史可以追溯到2000年前,13世紀(jì)以來的文學(xué)作品中已有記載。直至今日,長調(diào)仍保留著豐富的地域的風(fēng)格。在中國北部的內(nèi)蒙古自治區(qū)和蒙古國牧民的社會和文化生活中,在表演和當(dāng)代音樂創(chuàng)作中,長調(diào)都扮演著重要角色。

蒙古族長調(diào)民歌-巴德瑪

識別上方二維碼觀看影片

蒙古族長調(diào)民歌-額日格吉德瑪

識別上方二維碼觀看影片

蒙古族長調(diào)民歌-扎格達(dá)蘇榮

識別上方二維碼觀看影片

羌年是中國羌族的傳統(tǒng)節(jié)日,于每年農(nóng)歷十月初一舉行慶祝活動。節(jié)日期間,羌族人民祭拜天神、祈禱繁榮,在釋比的細(xì)心指引下,村民們身著節(jié)日盛裝,舉行莊嚴(yán)的祭山儀式,殺羊祭神。然后,村民們會在釋比的帶領(lǐng)下,跳皮鼓舞和薩朗舞。活動期間,釋比吟唱羌族的傳統(tǒng)史詩,人們則唱歌、喝酒,盡情歡樂。新年之夜,每個家庭的一家之主會主持祭拜儀式,獻(xiàn)祭品和供品。

羌年-王治升

識別上方二維碼觀看影片