【“匠心精神 百年傳承”·我與古籍零距離】 古籍文化推廣活動周——古籍修復(fù)

古籍修復(fù)知識小課堂

● 古籍結(jié)構(gòu)

古籍的結(jié)構(gòu)是指一部具體古籍外在形式和內(nèi)容的各個組成部分,在流傳過程中,逐漸形成的特定的名稱。

➢ 書衣:俗稱書皮,也稱封皮。是為保護書而在書的前后加的封皮,一般選用較硬的紙作為書衣的材料,并在書衣上題寫書名。

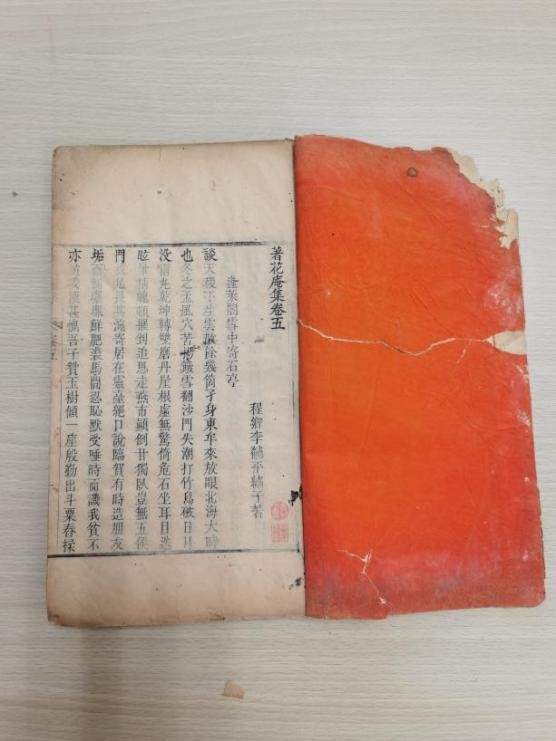

➢ 書簽:用作題寫書名的長方形紙條,一般貼在古籍封皮左上角。有時還有冊次和題寫人姓名。

➢ 書葉:按文稿順序排列的書寫、印制的單張紙葉。

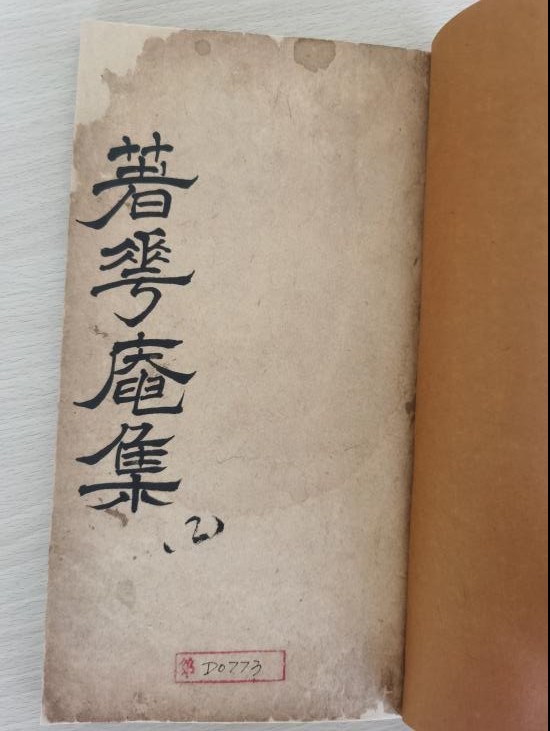

➢ 封面:位于護葉之后、所有書葉之前。常鐫刻書名、作者、刊刻時間及地點等項內(nèi)容。

➢ 護葉:也稱副葉,用以保護書芯或連接書衣。一般是一張空白紙。在書名葉或前或后。

➢ 書芯:指書衣以內(nèi)或未上書皮以前已訂在一起的書冊。

➢ 書腦:書芯訂捻、縫線以右的部分。即裝訂時,錐眼訂線的地方。

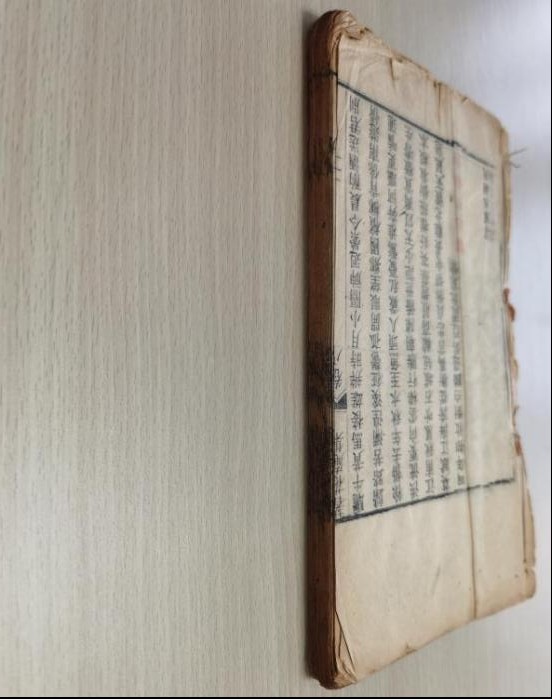

➢ 書背:又稱書脊,與書口相對,上下封皮相隔或連接的部分,相當(dāng)于書籍的厚薄度。即一書裝訂處的側(cè)面,如同書的脊背,所以稱書脊。

➢ 書頭:書籍上端切口處,又稱為書首。

➢ 書根:書籍下端切口處,亦稱書根、書腳。有些古籍在書根上有書名、卷數(shù)、冊數(shù),但書根上這些題名不一定準(zhǔn)確,有些是刻板時印上,有些是藏書者自己為方便翻檢、閱讀或者保護而寫上去的,多半是簡名。

➢ 書角:天頭和地腳右端。

● 古籍修復(fù)

古籍修復(fù),指古籍修復(fù)的過程。古籍修復(fù)因為時代和流派不同修復(fù)過程也不同。大體可以分為檢查、擬定修復(fù)方法、拆線、拆紙釘、拆包角、清洗書頁、處理蟲眼或者托表等、裝訂。

修復(fù)人員修復(fù)前要登記古籍書目基本信息,包括書名、書號、冊數(shù)、頁數(shù)、版本、破損情況等。待修古籍需在修復(fù)前拍照,保留古籍基本書影信息。

古籍修復(fù)要堅持“最少干預(yù)原則”、“整舊如舊原則”、“可逆性原則”、“最大限度保留歷史信息的原則”。要求修復(fù)人員盡量少地在藏品上添加修復(fù)材料,避免因過度修復(fù)而造成的保護性破壞,盡量保留古籍文獻的各種研究信息。在修復(fù)中盡可能保持古籍文獻的原貌,在修復(fù)工作中使該文獻的殘破部分得到養(yǎng)護,決不使其它部分的現(xiàn)有狀況產(chǎn)生任何形態(tài)上的改變。如果將來 發(fā)現(xiàn)有更科學(xué)更適宜的保護修復(fù)技術(shù),隨時可以更換修復(fù)材料,回到修復(fù)前的原來狀態(tài)。修復(fù)中所用的修復(fù)材料(紙張、線、顏料、墨等)必須與原始文件的材料有一定的色差,避免與藏品本身固有的歷史信息混淆。

● 古籍修復(fù)工具展示

主要有工作臺、毛筆、糨糊碗、排筆、鑷子、棕刷、噴水壺、壓書板、壓石、起子、剪子、錐子、裁板、尺子、刀子、敲錘、針、真絲線、壓平機等等。

● 古籍修復(fù)展示

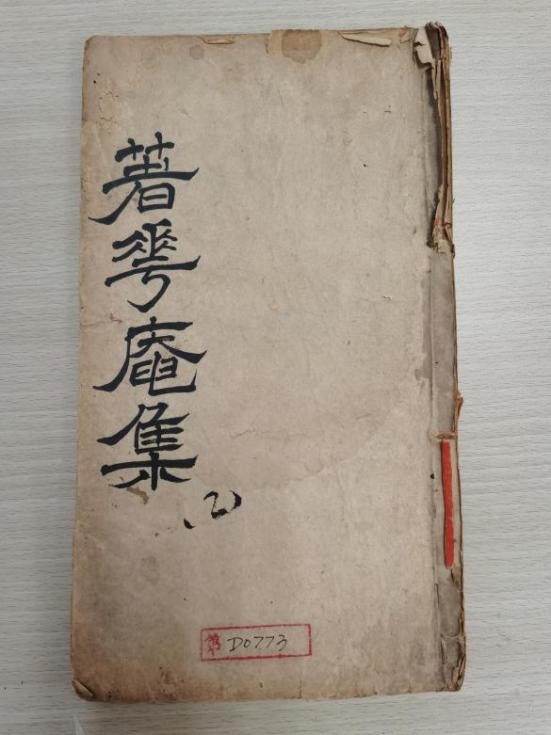

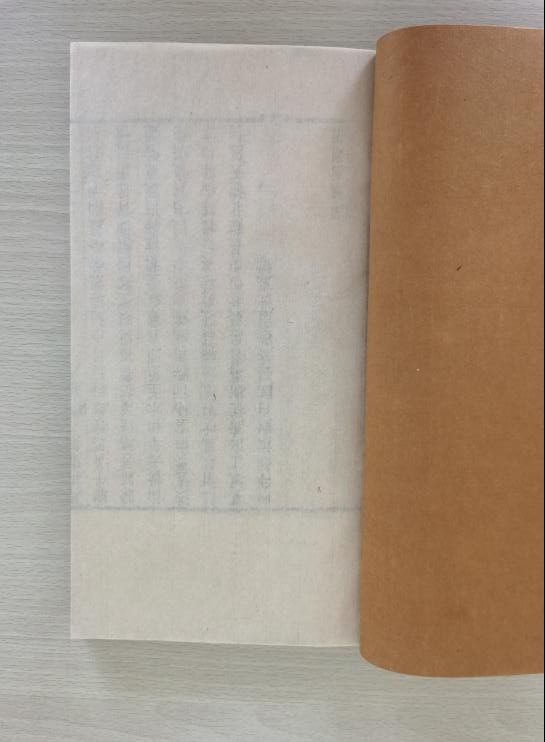

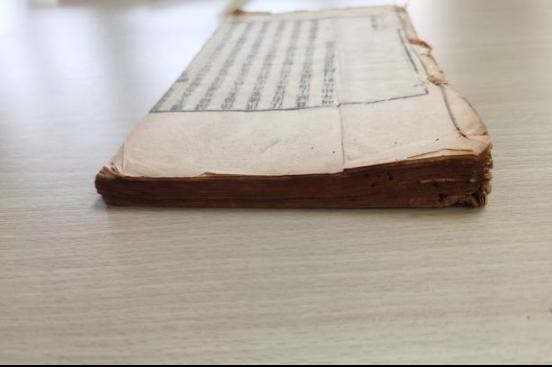

《著花庵集2》是梅州市劍英圖書館館藏古籍,為清代四眼線狀古籍。修復(fù)前主要存在書口斷裂,書頁有蟲洞,封面、護葉、部分書頁天頭地腳破損嚴(yán)重等問題。修復(fù)人員補齊書口、蟲洞、添加了新的封面、齊欄、穿線后,修復(fù)如下:

修復(fù)前 修復(fù)后