【全民閱讀系列活動】“跟隨詩詞游歷祖國大好河山”第四期:湖北、湖南

汨羅江的波瀾

端午的燭光

賽龍舟、吃粽子、掛艾葉、飲蒲酒......五月初五,端午將至。千百年前,華夏的黎民百姓會在這個姍姍而來的傳統(tǒng)節(jié)日,紀念許多壯志未酬的冤屈烈士,其中比較有名的一位便是先秦時期的一代名人——屈原。

先秦時期男子稱氏不稱姓,屈原實際上也并不姓屈,姓羋(mǐ)。他是一位舉賢任能的國之脊梁,也是可歌可泣的千古詩人。今天,讓我們放眼他的家鄉(xiāng)——楚國丹陽秭( zǐ )歸(今湖北宜昌),在這一山、一水、一世界中,追逐各位千古名人,于湖北留下的壯麗詩篇吧。

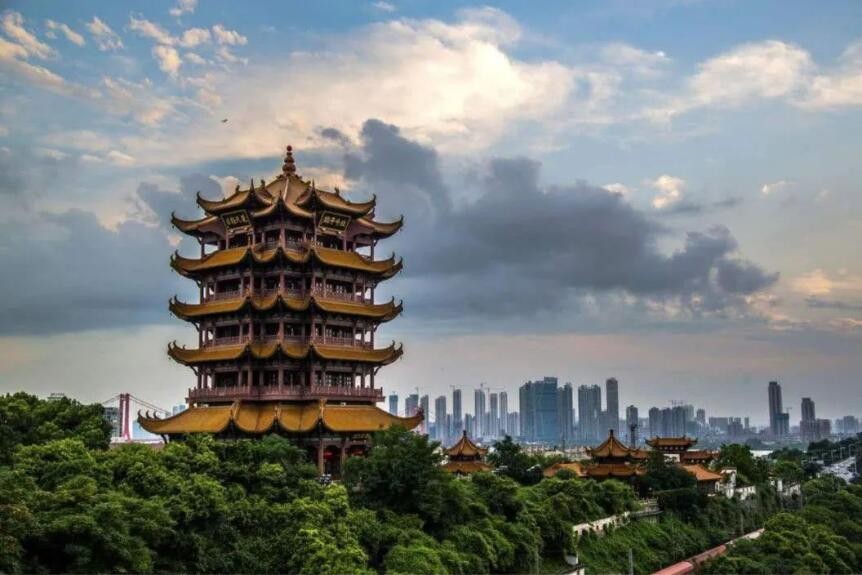

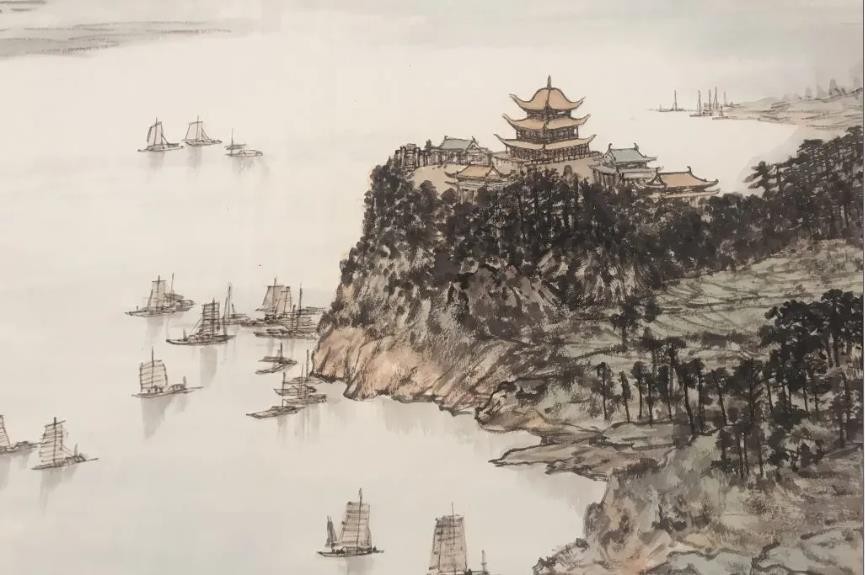

黃鶴樓

昔人已乘黃鶴去,此地空余黃鶴樓。

黃鶴一去不復返,白云千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉(xiāng)關何處是?煙波江上使人愁。

這首千古傳誦的《黃鶴樓》由唐朝詩人崔顥所作。這首贊嘆黃鶴樓美景的七言律詩堪稱絕唱,又被稱為“唐人七律之首”的吊古懷鄉(xiāng)之佳作,這信手而就、一氣呵成的短短幾十字,令人難以忘懷、贊嘆不絕,使讀者一如置身于詩里的奇麗風光。

此詩韻律朗朗上口,字里行間暗藏的美景精彩絕倫,四聯(lián)的轉折流暢自然,筆風卻不顯貧乏無趣。

相傳:李白也曾周游至黃鶴樓,本幾要賦詩,卻因崔顥此作斂手,稱道:“眼前有景道不得,崔顥題詩在上頭。”此事雖難以考究,卻也又半分道理所在。

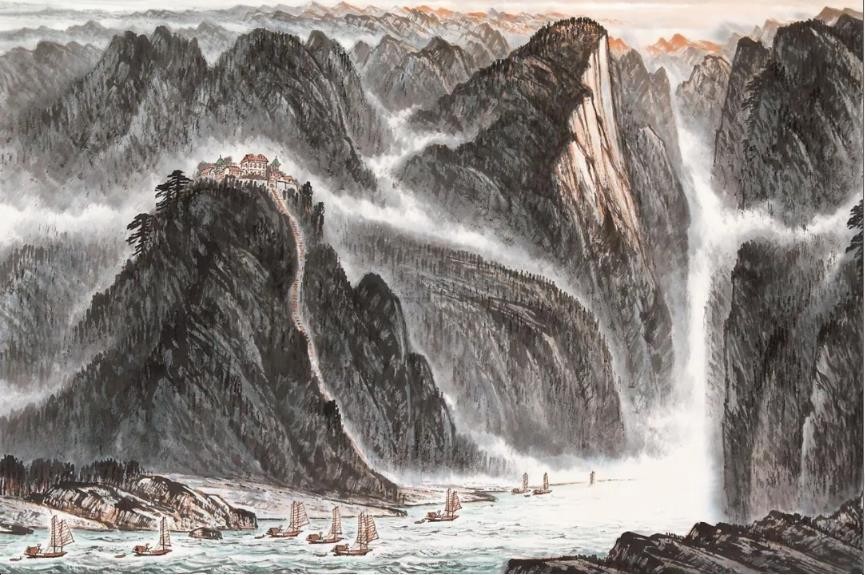

赤壁

折戟沉沙鐵未銷,自將磨洗認前朝。

東風不與周郎便,銅雀春深鎖二喬。

這首詩是唐代詩人杜牧有感而發(fā),在赤壁古戰(zhàn)場寫下的古詩《赤壁》。這首赤壁以杜牧無意間得到的折戟為源頭,每一字都包含著杜牧對三國時期赤壁之戰(zhàn)的回憶與遐想。

遙想孫劉聯(lián)軍以火攻克曹操的龐大部隊,那場壯志凌云、慷慨激昂的勝仗,屬實令人嘖嘖稱贊。東風之下,曹操的軍艦在鐵索連環(huán)之時,不慎中了黃蓋的苦肉計。熊熊烈火一如成群的兇獸一般,猛擊著無處可逃的魏軍。

這場精彩絕倫的大戰(zhàn)役,如今我們也能在杜牧的詩篇中一睹為快。而到了如今,我們有幸從各個歷史學家、考古學家的視角縱觀上下千百年的宏偉歷史,真是令人暢快淋漓。

早發(fā)白帝城

朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。

兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。

這首詩同樣也是青蓮居士李白的佳作之一。李白晚年參加永王李璘起兵,在一系列皇室風波中被流放至夜郎,之后李璘被平反,李白也一起受到赦免,悲喜交加的李白第一時間重返江陵,之后心情激動地寫下了這首詩作。

李白在晚年因安史之亂被迫隱居,當皇權在戰(zhàn)火中飄搖茍存時,沒有一個人能逃離紛飛的戰(zhàn)場。現(xiàn)如今。李白一如插翅般在江陵云游,自己的冤屈與遠處啼鳴的山猿一起遠去。

壯志、惜敗、污名,年近花甲的李白,在此時仿佛洗刷了所有的罪名......這首詩褪去了李白風華正茂之時的豪邁,卻生澀又樸實地,記錄了李白晚年那顆真誠的內(nèi)心。

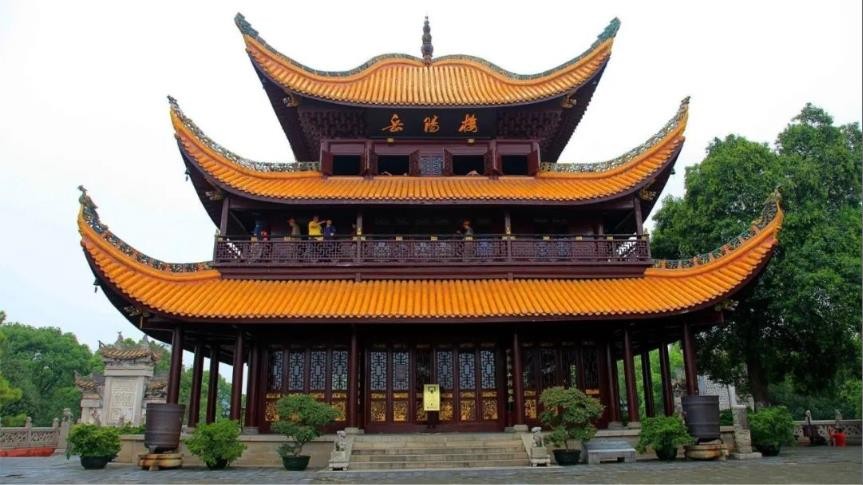

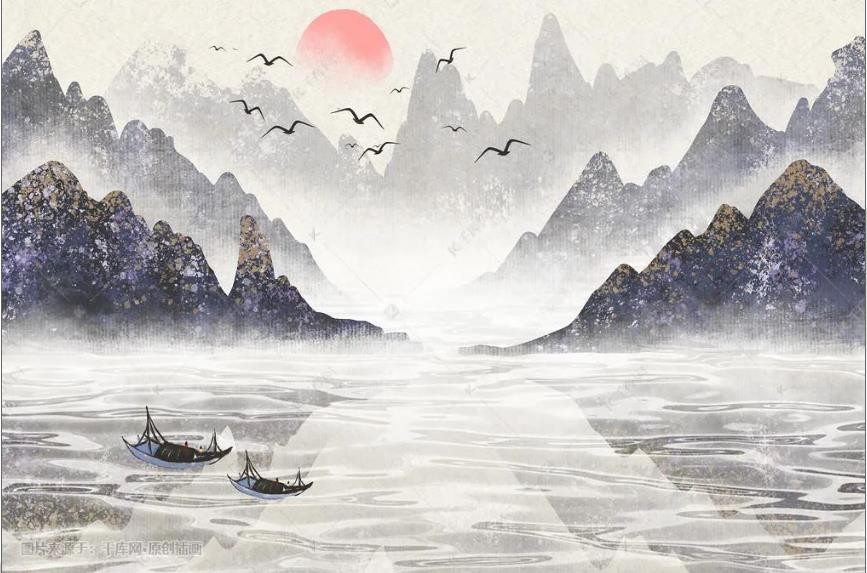

登岳陽樓

昔聞洞庭水,今上岳陽樓。

吳楚東南坼,乾坤日夜浮。

親朋無一字,老病有孤舟。

戎馬關山北,憑軒涕泗流。

這首《登岳陽樓》由唐朝大詩人杜甫所作,曾被前人稱為盛唐五律之首。少陵野老在下筆寫作時已知天命,壽命五十有八。此時的他年老體衰、不堪重負,依靠湯藥來維持生命。即便登上神往已久的岳陽樓,他會想到自己凄苦的后半生,也由不得肝腸寸斷。

杜甫在岳陽樓極目遠眺,面對煙波浩渺、浩瀚無際的洞庭湖,自己唯有無限的感慨。就像杜甫身患的頑疾一樣,此時的大唐也混亂不堪、前路迷茫,杜甫何嘗不想救人民于水火,卻屢屢不得志。

在歷史長河的兩岸,杜甫和屈原一如蒼涼人世的微塵,若隱若現(xiàn)、形影迷離。在茍延殘喘的燈火闌珊處,是千萬窮苦人民的亂世悲歌。

遲日園林悲昔游,

今春花鳥作邊愁。

獨憐京國人南竄,

不似湘江水北流。

杜審言是詩圣杜甫的祖父,《渡湘江》便是他的作品之一:杜審言于曾被貶到南方峰州(今越南),這首詩便是他在流放途中寫的。

他渡湘江南下時正值初春,鳥語花香、鶯歌燕舞,杜審言見此情此景,悲思愁緒,不禁一觸而發(fā)。昔日,他在園林間游樂;至今,他一作異客,只身前往他鄉(xiāng)。

路途中迷亂的美景與杜審言的境遇,一如湖面上下的實景與倒影。《渡湘江》一詩的對仗極多,字里行間包含著杜審言復雜的心境,眼前春花怒放,心中卻含苞凋零。

-END-