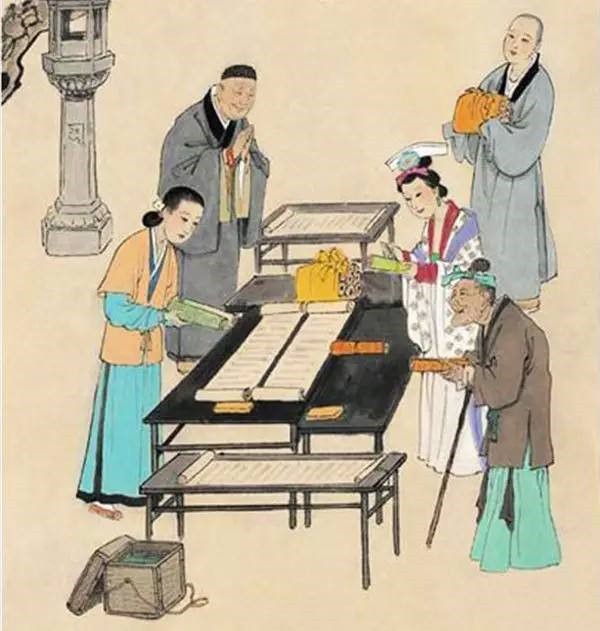

【古籍課堂】傳習經典 融古慧今 中華傳統(tǒng)曬書節(jié)

東漢時期的古籍《四民月令》曰:“七月七日,曝經書及衣裳,不蠹。”這是古人與曬書有關的較早的文字記錄。古代的線裝書籍,多用天然木漿、棉漿和草漿制成,易被蟲蛀,且沒有專業(yè)的設備,所以經常要把書放在陽光下暴曬,利用強烈的紫外線殺死書中蠹蟲,防止暑熱滋生霉菌。

據《世說新語》記載:“郝隆七月七日出谷中仰臥,人問其故,答曰:‘我曬書。’”曬書甚至一度成為紈绔子弟和巨紳富豪攀比財富的活動。而后到了漢唐,曬書逐漸成型,演變成了一種制度。發(fā)展到北宋時期,更形成文人曝書的獨特集會,曬書成為文人文化生活中重要的一部分。

曬書并不是只在固定的時間進行。《燕京歲時紀》中曾記載:京師于六月六日抖晾衣服書籍,謂可不生蠹。宋代詩人孔武仲也曾記載過曬書的時間問題,在他的《壬申仲秋與東觀曝書之會謹賦五言四韻律詩一首》中這樣描述:秋風解煩暑,尊俎可從容。盡會青云士,來游群玉峰。瑯函窺一一,金鑰發(fā)重重,四庫傳觀喜,惟應吏困供。可見除了七月七日,很多時節(jié)都有曬書的習俗。

古人對曬書的態(tài)度也極為認真。如清代的著名藏書家孫慶增就對曬書格外講究。他曾在其著作《上善堂藏書紀要曝書》詳細講述曬書的方法:曝書須在伏天,照柜數目挨柜曬,一柜一日。曬書用板四塊,二尺闊,一丈五六尺長,高凳擱起,放日中,將書腦放上,兩面翻曬。不用收起,連板臺風口涼透,方可上樓。遇雨,臺板連書入屋內,閣起最便。攤書板上,須要早涼。恐汗手拿書,沾有痕跡。收放人柜亦然。人柜亦須早,照柜門書單點進,不致錯混。倘有該裝訂之書,即記出書名,以便檢點收拾。曝書秋初亦可。漢唐時有曝書會,后有繼其事者。余每慕之,而更望同志者效法前人也。除了曬書方法講究意外,古人對藏書室的建設也非常注意防潮防霉。明代著名學者胡應麟酷嗜藏書,他的藏書室“屋凡二楹,上固而下隆其阯,使避濕,而四敞之可就日”,可見其對藏書室的要求是非常高的。

隨著時代的發(fā)展,看紙質書的人越來越少,曬書的習俗也慢慢消失在歷史的長河中。雖然閱讀方式發(fā)生了改變,但我們應該從中華曬書傳統(tǒng)中傳承愛書護書的觀念,將古人真誠的愛書、惜書之情代代相傳。