展覽

全民閱讀系列活動(dòng) | 中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)圖文展

中國(guó)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

圖文展

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)指被各群體、團(tuán)體、有時(shí)為個(gè)人所視為其文化遺產(chǎn)的各種實(shí)踐、表演、表現(xiàn)形式、知識(shí)體系和技能及其有關(guān)的工具、實(shí)物、工藝品和文化場(chǎng)所。

非物質(zhì)文化遺產(chǎn)并非明確指向某一件物體,它包含了與此相關(guān)的所有表現(xiàn)形式、形態(tài)。《保護(hù)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)公約》所定義的“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”包括以下方面:1、 口頭傳統(tǒng)和表現(xiàn)形式,包括作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)媒介的語(yǔ)言;2、表演藝術(shù);3、 社會(huì)實(shí)踐、儀式、節(jié)慶活動(dòng);4、 有關(guān)自然界和宇宙的知識(shí)和實(shí)踐;5、傳統(tǒng)手工藝。

本次圖文展展示各類優(yōu)秀非遺資源,讓更多讀者關(guān)注、了解生活中豐富多彩的非遺和生動(dòng)的非遺保護(hù)實(shí)踐,激發(fā)全社會(huì)的文化自信和文化自豪感,營(yíng)造全社會(huì)積極參與非遺保護(hù)傳承實(shí)踐的濃厚氛圍。

1

打鐵花

確山鐵花又名“打鐵花”,是河南省確山縣流傳的一種大型民間傳統(tǒng)焰火,它始于北宋,盛于明清,至今已有千余年的歷史。

待通紅的爐火燒起來(lái)之后,鐵花師傅們就趕緊為爐子添加廢舊的鐵、鋁、銅等金屬材料,等鐵水溫度達(dá)到1600度以上時(shí),師傅們就會(huì)將鐵水舀出來(lái),再奮力一擊把鐵水打出去,直接打到自己頭頂。這時(shí)鐵水會(huì)在頭頂迅速崩裂開來(lái),如流星般颯沓,似宛虹般須臾,來(lái)自地面,沖向高空,散落人間,轉(zhuǎn)瞬即逝,燦爛奪目。

2

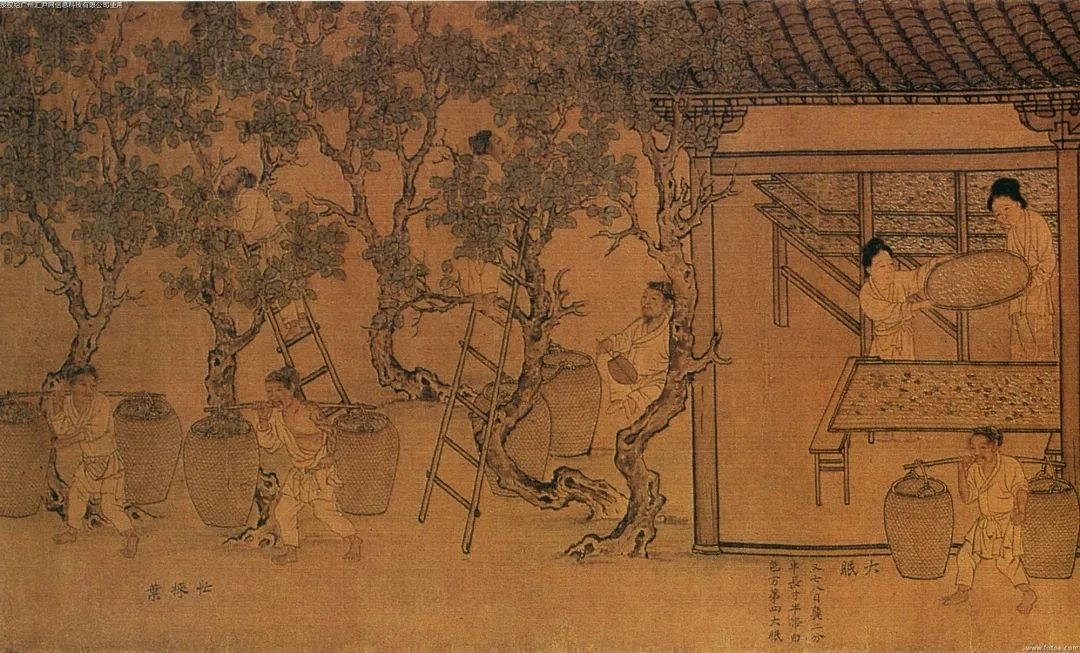

傳統(tǒng)蠶桑絲織技藝

蠶桑絲織是中華民族認(rèn)同的文化標(biāo)識(shí),五千年來(lái),它對(duì)中國(guó)歷史作出了重大貢獻(xiàn),并通過(guò)絲綢之路對(duì)人類文明產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

▲蠶織圖(部分),佚名。此圖所繪內(nèi)容為江浙一帶的蠶織戶自“臘月浴蠶”開始,到“下機(jī)入箱”為止的養(yǎng)蠶、織帛的生產(chǎn)過(guò)程。

▲南京云錦大花樓木織機(jī),是中國(guó)古代束綜提花機(jī)中最復(fù)雜、最奇特的,于15世紀(jì)創(chuàng)制。每臺(tái)織機(jī)分樓上樓下兩部分,織造時(shí),樓上拽花工根據(jù)花本要求,提起經(jīng)線,樓下織手則根據(jù)“程序”對(duì)織料上的花紋,妝金敷彩,拋梭織緯。這種織造方法最大特點(diǎn)就是:一根緯線,通過(guò)多次挖花完成,配色自由,不受色種限制,相同的單位紋樣,可織成不相重復(fù)的色彩。

為更好地保存保護(hù)祖先留下的這些珍貴的文化遺產(chǎn),浙江、江蘇、四川等三省作為蠶桑生產(chǎn)的主產(chǎn)區(qū)和蠶桑絲織文化的保護(hù)地,聯(lián)合以中國(guó)蠶桑絲織技藝為項(xiàng)目由中國(guó)絲綢博物館向聯(lián)合國(guó)教科文組織申報(bào)人類口頭與非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。

3

宣紙制作技藝

宣紙是中國(guó)文房四寶之一。宣紙傳統(tǒng)制作工藝被列入了中國(guó)首批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,2009年入選聯(lián)合國(guó)《人類非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄》。

▲安徽涇縣宣紙生產(chǎn)基地,制造宣紙的檀樹皮。

宣紙的制作,以榆科落葉喬木青檀皮和精選沙田稻草為原料,并將其分別制成皮料漿和草料漿,然后按不同的比例混合,添加進(jìn)用獼猴桃藤汁做成的紙藥,抄制出不同品種的宣紙。整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程有一百多道工序 ,而要掌握這一套復(fù)雜的技藝,不但需要靠師徒之間的傳承,還要靠制作者自己長(zhǎng)期的實(shí)踐和體悟。

4

二十四節(jié)氣

二十四節(jié)氣是中國(guó)勞動(dòng)人民創(chuàng)造的輝煌文化,它能反映季節(jié)的變化,指導(dǎo)農(nóng)事活動(dòng),影響著千家萬(wàn)戶的衣食住行。 二十四節(jié)氣是根據(jù)太陽(yáng)在黃道(即地球繞太陽(yáng)公轉(zhuǎn)的軌道)上的位置來(lái)劃分的。視太陽(yáng)從春分點(diǎn)(黃經(jīng)零度,此刻太陽(yáng)垂直照射赤道)出發(fā),每前進(jìn)15度為一個(gè)節(jié)氣;運(yùn)行一周又回到春分點(diǎn),為一回歸年,合360度,因此分為24個(gè)節(jié)氣。

節(jié)氣歌:

春雨驚春清谷天,夏滿芒夏暑相連;

秋處露秋寒霜降,冬雪雪冬小大寒;

每月兩節(jié)不變更,最多相差一兩天;

上半年來(lái)六廿一,下半年是八廿三。

5

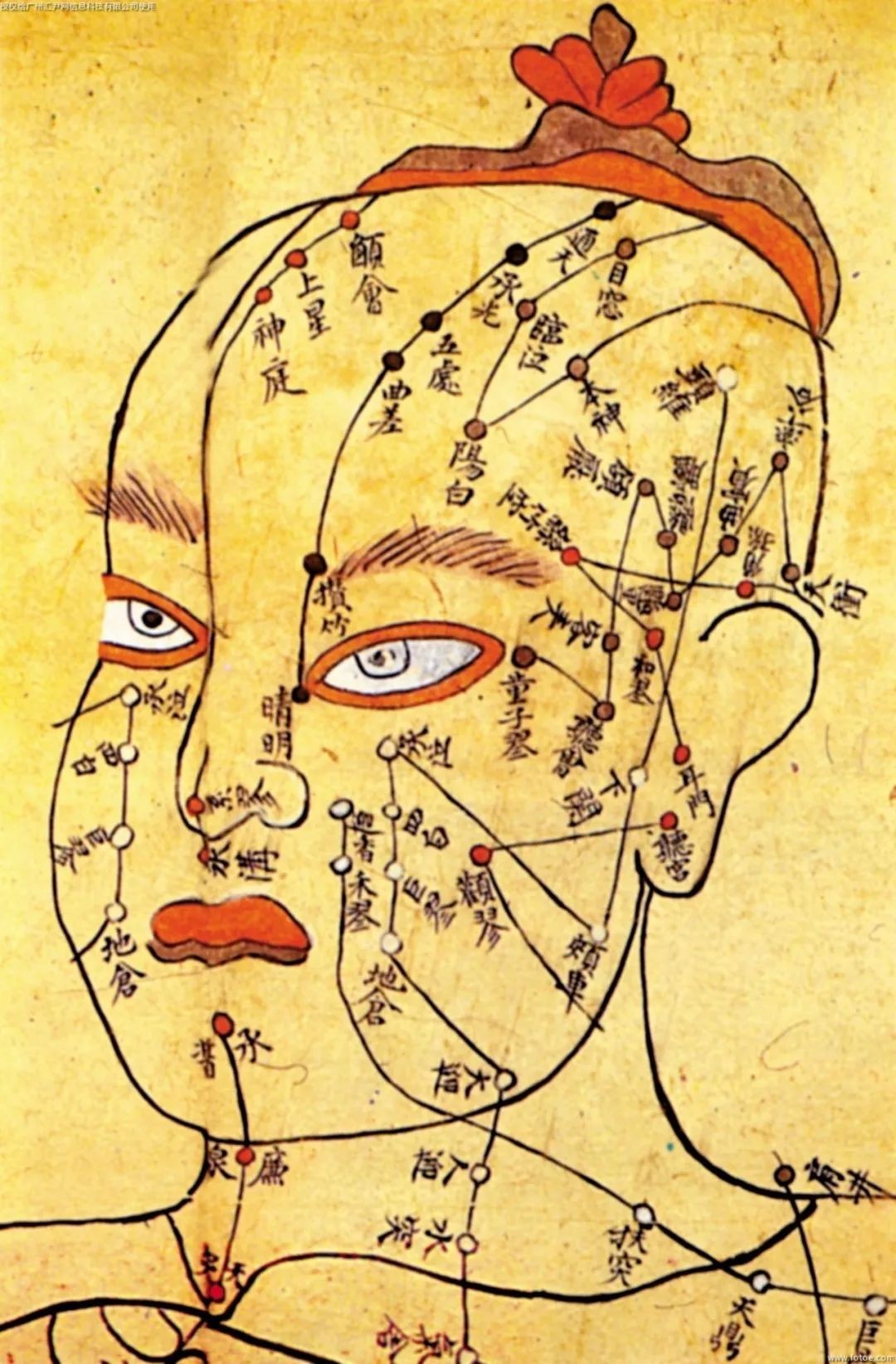

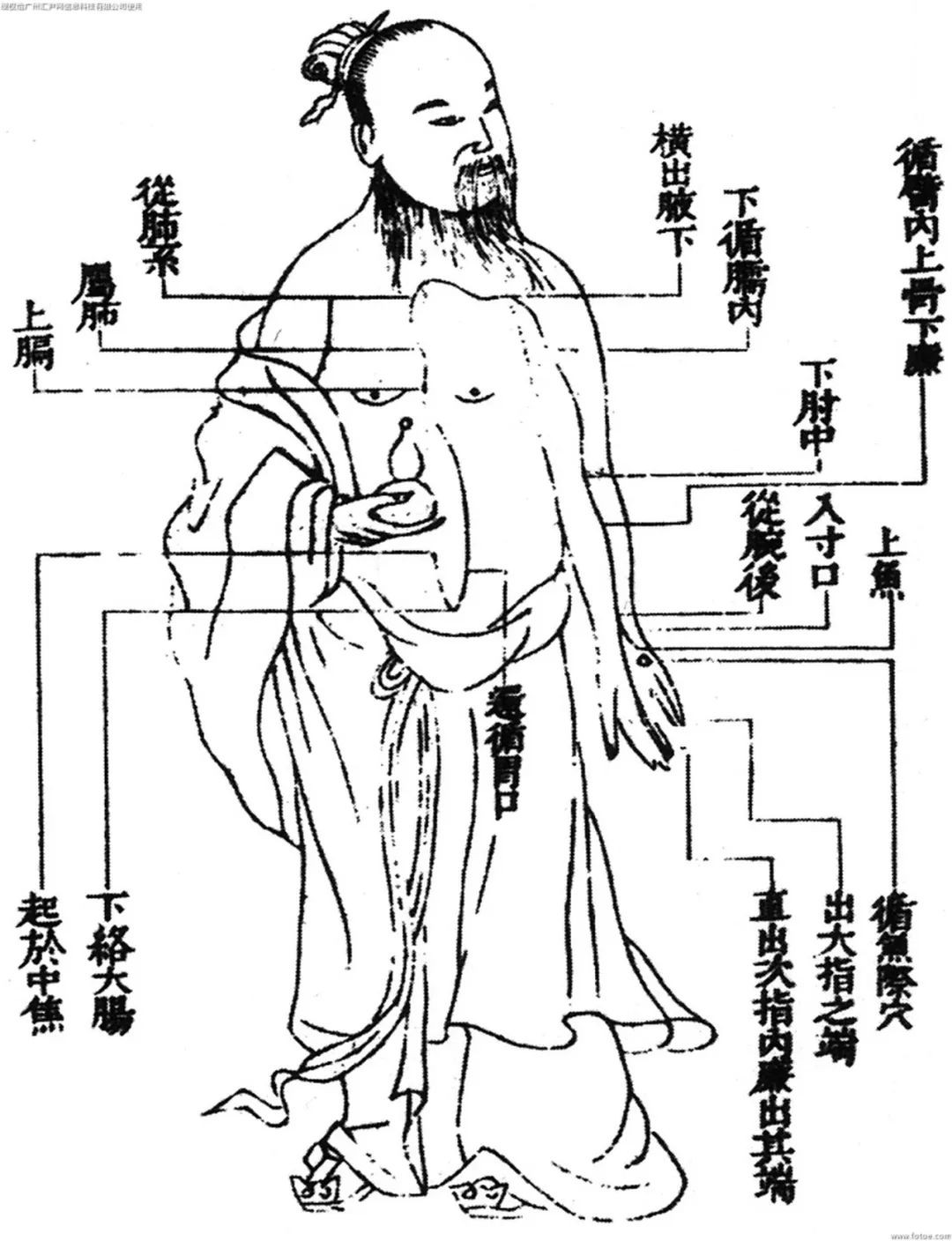

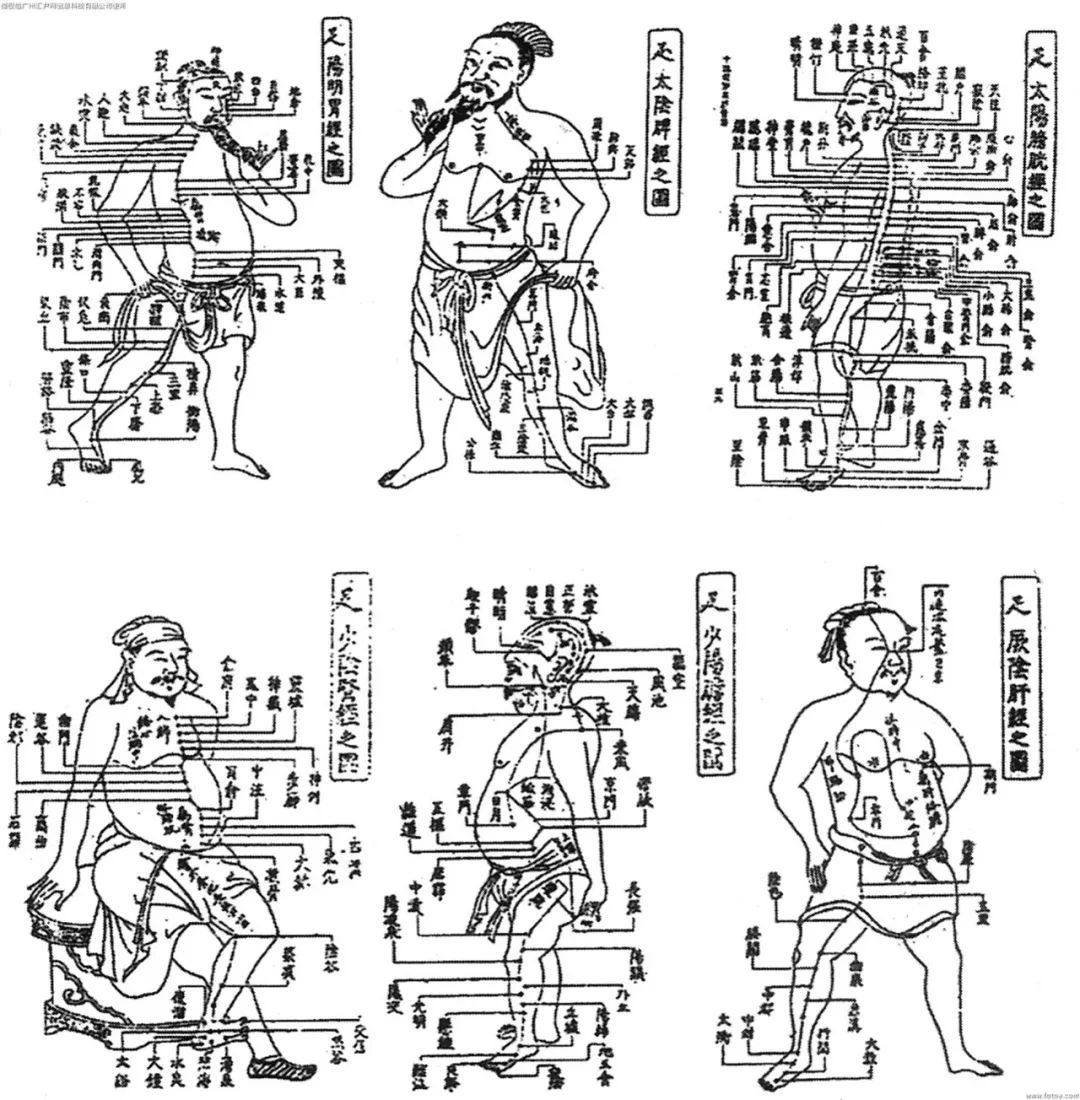

中醫(yī)針灸

針灸是針?lè)ê途姆ǖ暮戏Q。針?lè)ㄊ前押玲槹匆欢ㄑㄎ淮倘牖颊唧w內(nèi),用捻、提等手法來(lái)治療疾病。灸法是把燃燒著的艾絨按一定穴位熏灼皮膚,利用熱的刺激來(lái)治療疾病。

針灸療法是中國(guó)古代常用的治療各種疾病的手法之一,也是一種中國(guó)特有的治療疾病的手段,是中國(guó)醫(yī)學(xué)遺產(chǎn)的一部分。它是一種“從外治內(nèi)”的治療方法,通過(guò)經(jīng)絡(luò)、腧穴的作用,以及應(yīng)用一定的手法,來(lái)治療全身疾病。針灸醫(yī)學(xué)最早見(jiàn)于兩千年多前的《黃帝內(nèi)經(jīng)》。《黃帝內(nèi)經(jīng)》說(shuō):“藏寒生滿病,其治宜灸”,便是指灸術(shù),其中詳細(xì)描述了九針的形制,并大量記述了針灸的理論與技術(shù)。兩千多年來(lái)針灸療法一直在中國(guó)流行,并傳播到了世界。

6

馬街書會(huì)

河南省寶豐縣的馬街書會(huì)又稱“十三馬街書會(huì)”,是中國(guó)曲藝行當(dāng)?shù)慕灰资?huì)。每年農(nóng)歷正月十三到十五為書會(huì)的會(huì)期,十三為書會(huì)正日。書會(huì)在寶豐縣城南7公里處楊莊鎮(zhèn)馬街村北應(yīng)河岸邊舉行,來(lái)自河南省和外省市的說(shuō)書藝人負(fù)鼓攜琴,匯集于此,說(shuō)書亮藝,河南墜子、道情、曲子、琴書等曲種應(yīng)有盡有,規(guī)模壯觀,形成全國(guó)民間藝術(shù)的奇?zhèn)ゾ坝^。

藝人在書會(huì)上說(shuō)唱為“亮?xí)保?qǐng)藝人說(shuō)唱為“寫書”。“亮?xí)笔侵杆嚾藗冊(cè)跁鴷?huì)會(huì)場(chǎng)上擺陣對(duì)歌,以展示自己吹拉彈唱的技能。而“寫書”一詞并非指著書立傳,它是隨著中原民間文化的發(fā)展,自然形成的一種文化交流現(xiàn)象。

7

景德鎮(zhèn)瓷器

景德鎮(zhèn)是中外馳名的瓷都,制瓷歷史悠久,文化底蘊(yùn)深厚。郭沫若先生曾以“中華向號(hào)瓷之國(guó),瓷業(yè)高峰是此都”的詩(shī)句盛贊景德鎮(zhèn)燦爛的陶瓷歷史和文化。

▲清代景德鎮(zhèn)制陶?qǐng)D中的交易場(chǎng)面。

景德鎮(zhèn)瓷器享有“白如玉、薄如紙、聲如磬、明如鏡”的美譽(yù)。自元代開始至明清時(shí)期,歷代皇帝均派員到景德鎮(zhèn)監(jiān)制宮廷用瓷,設(shè)瓷局,置御窯,制造的陶瓷精品中尤以青花、粉彩、玲瓏、顏色釉四大名瓷著稱于世。

8

安塞腰鼓

安塞腰鼓,陜西省延安市安塞區(qū)傳統(tǒng)民俗舞蹈。

安塞腰鼓可由幾人或上千人一同進(jìn)行,磅礴氣勢(shì),精湛的表現(xiàn)力令人陶醉,被稱為天下第一鼓。

安塞腰鼓由來(lái)已久,本是古代軍旅以增軍中士氣及傳遞情報(bào)所用,這里是用來(lái)表達(dá)勝利的歡呼和豐收的喜悅。頗密的擊鼓聲,強(qiáng)悍的步伐,變幻的陣勢(shì),雄壯的吶喊,盡現(xiàn)男子陽(yáng)剛之美,在國(guó)際上極富盛名。

9

粵劇

粵劇主要流行于廣東全省、廣西壯族自治區(qū)南部和香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)等使用粵方言地區(qū)的城鄉(xiāng)。明末清初,弋陽(yáng)腔、昆腔傳入廣東。清代咸豐、道光年間,廣東本地班在演出中以“梆簧”(西皮、二簧)作為基本曲調(diào),兼收高腔、昆腔及廣東民間樂(lè)曲和時(shí)調(diào),用“戲棚官話”為基本語(yǔ)言,間雜以粵方言,逐漸形成粵劇。

粵劇廣泛吸收廣東音樂(lè)、廣繡、牙雕、陶瓷、灰塑等地方藝術(shù)形式,充分體現(xiàn)了廣府民系群落的地域文化傳統(tǒng),輻射范圍遍及全球各地,在世界華人中具有極強(qiáng)的文化凝聚力。但面對(duì)現(xiàn)代都市文化的猛烈沖擊,粵劇的生存空間已大為收縮,處于瀕危狀態(tài),必須盡快投入力量對(duì)之進(jìn)行保護(hù)。

10

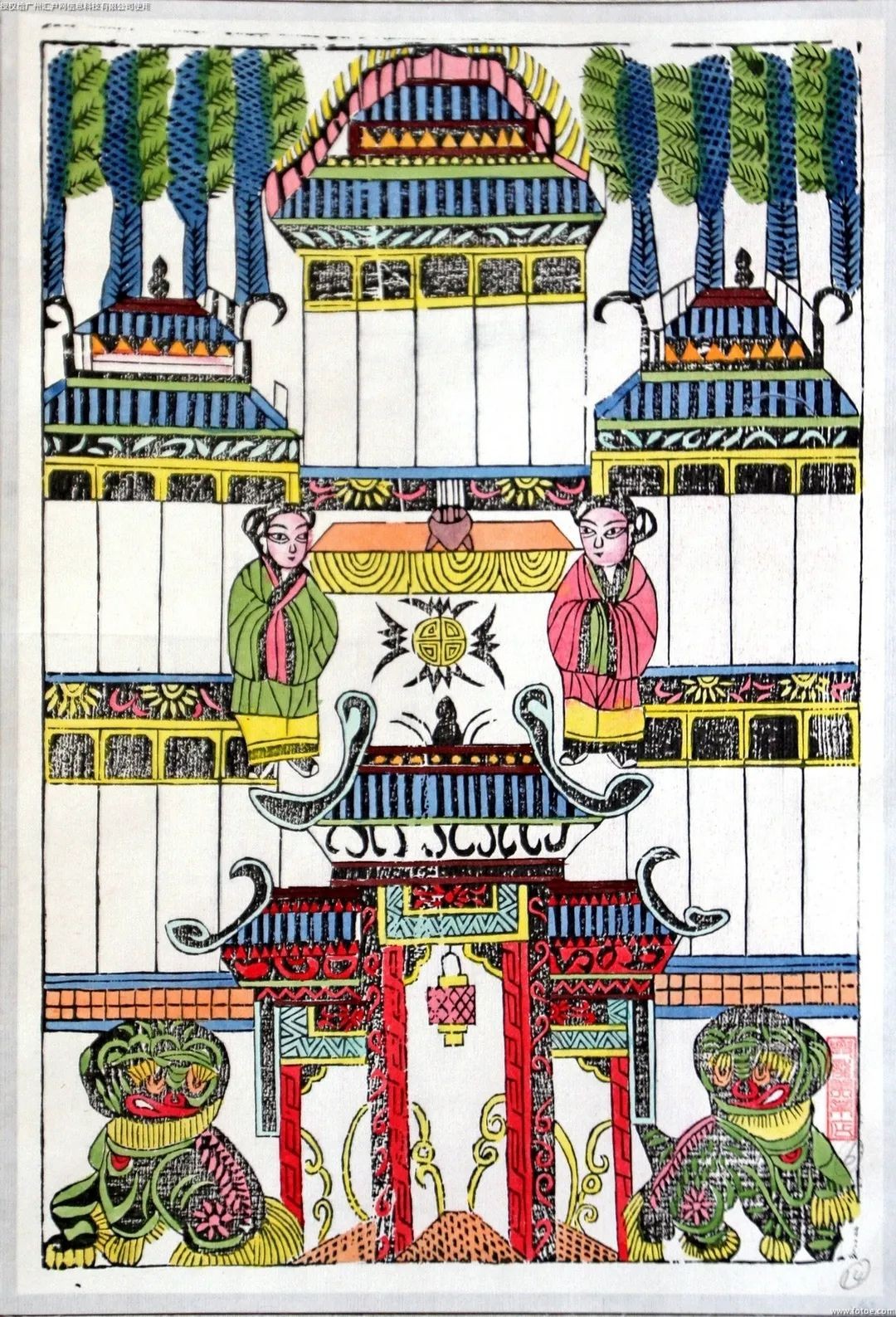

木版年畫

木版年畫是中國(guó)民間在年節(jié)之際用以迎新接福的一種普及性的傳統(tǒng)藝術(shù)樣式,它傳達(dá)了廣大民眾的生活理想,反映出社會(huì)生活和民間文化的諸多特性,成為中國(guó)民間美術(shù)的重要組成部分。

滑縣木版年畫是流傳于河南省滑縣的一種民間美術(shù)樣式,它源于明武宗年間,前后歷經(jīng)二十七代人的傳承,至今已有五百多年的歷史。滑縣木版年畫有族譜、中堂、對(duì)聯(lián)等百余種表現(xiàn)形式,多以歷史典故、傳說(shuō)故事、吉祥圖案等傳統(tǒng)內(nèi)容為題材。

11

唐三彩

唐三彩是一種盛行于唐代的陶器,用于陪葬,以黃、褐、綠為基本釉色,后人習(xí)慣把這類陶器稱為“唐三彩”。

唐三彩的生產(chǎn)已有1300多年的歷史了,它吸取了中國(guó)國(guó)畫、雕塑等工藝美術(shù)的特點(diǎn),采用堆貼、刻畫等形式的裝飾圖案,線條粗獷有力。

12

唐卡

藏族唐卡,也叫唐嘎,系藏文音譯,是用彩緞織物裝裱成的卷軸畫。是富有藏族文化特色的一個(gè)畫種。

“唐卡”畫具有鮮明的民族特點(diǎn)、濃郁的宗教色彩和獨(dú)特的藝術(shù)風(fēng)格。對(duì)研究中國(guó)藏民族民間和宗教藝術(shù)均有一定的社會(huì)價(jià)值和學(xué)術(shù)價(jià)值,同時(shí)具有可供世人觀賞和收藏的價(jià)值。

13

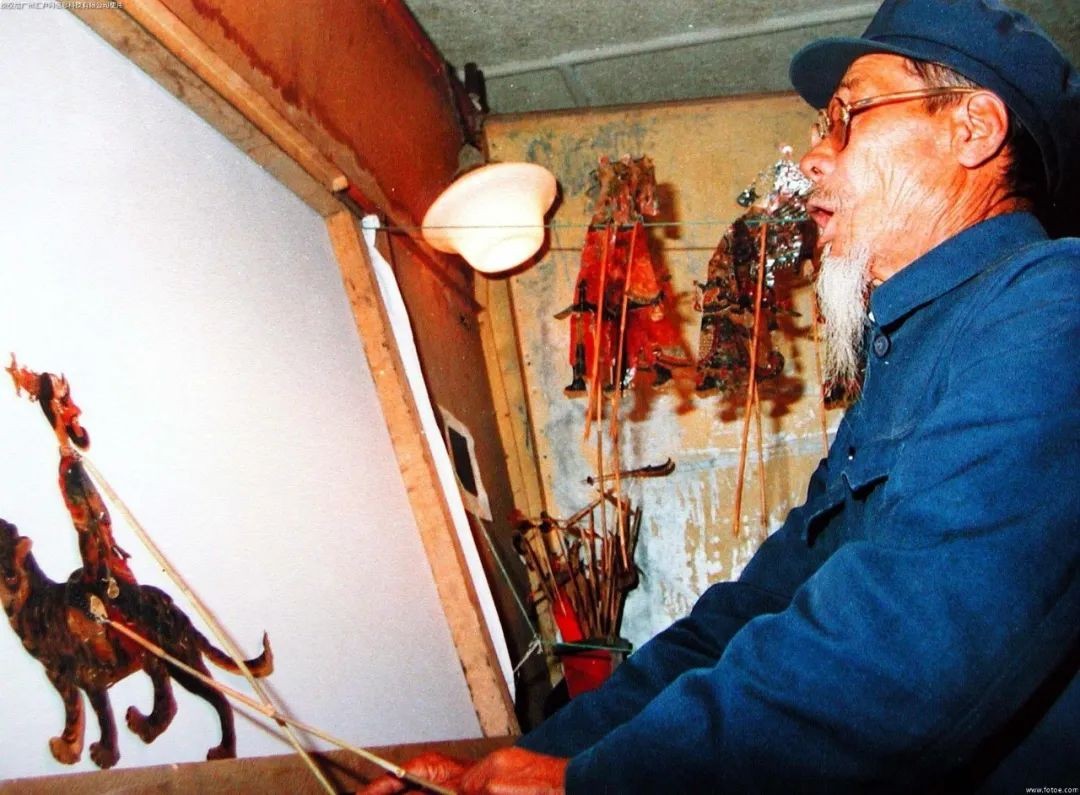

皮影戲

皮影戲,又稱“影子戲”或“燈影戲”,是一種以獸皮或紙板做成的人物剪影以表演故事的民間戲劇。

表演時(shí),藝人們?cè)诎咨徊己竺妫贿叢倏v影人,一邊用當(dāng)?shù)亓餍械那{(diào)講述故事,同時(shí)配以打擊樂(lè)器和弦樂(lè),有濃厚的鄉(xiāng)土氣息。其流行范圍極為廣泛,并因各地所演的聲腔不同而形成多種多樣的皮影戲。

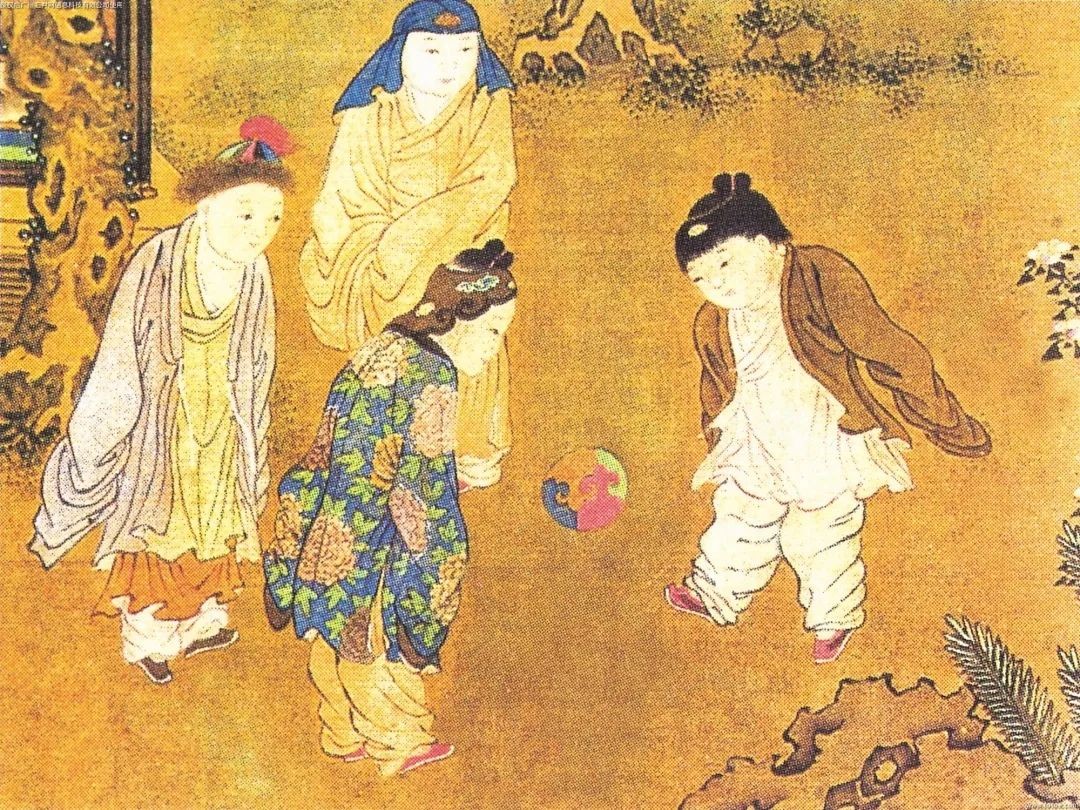

14

蹴鞠

蹴鞠,又名“蹋鞠”、“蹴球”、“蹴圓”、“筑球”、“踢圓”等,“蹴”有用腳蹴、蹋、踢的含義,“鞠”最早系外包皮革、內(nèi)實(shí)米糠的球。因而“蹴鞠”就是指古人以腳蹴、蹋、踢皮球的活動(dòng),類似今日的足球。

蹴鞠傳說(shuō)為黃帝所作:“蹴鞠,傳言黃帝所作”。明《太平清話》也記載:“踏鞠始于軒后,軍中練武之劇,以革為元囊,實(shí)以毛發(fā)”。是說(shuō)蹴鞠始于黃帝,開始用于軍事訓(xùn)練。鞠是用皮子做成圓形,里面裝滿毛發(fā)。戰(zhàn)國(guó)帛書有黃帝殺死蚩尤以后,“充其胃以鞠,使人執(zhí)之,多中者賞”的記載。

15

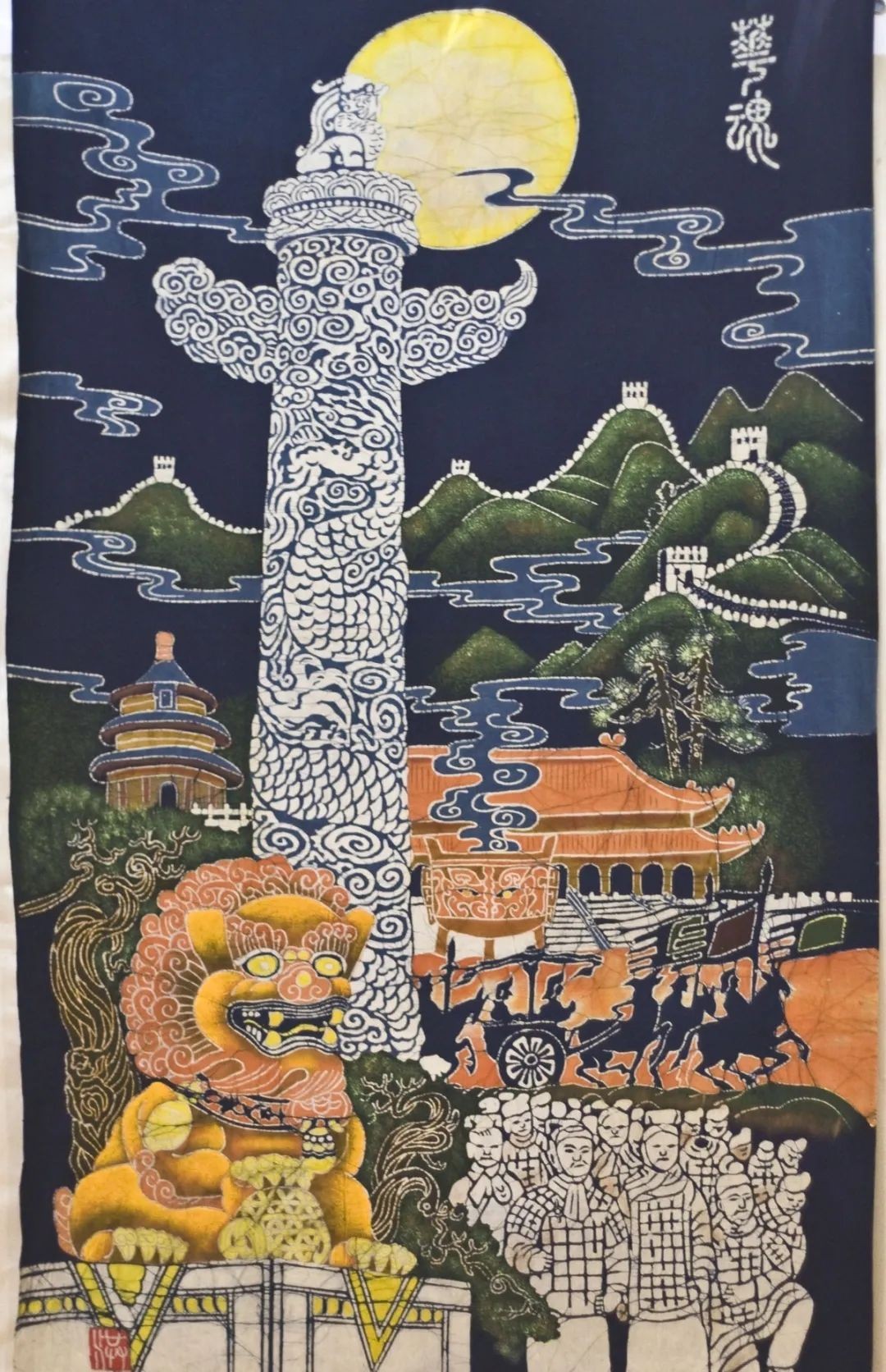

蠟染

蠟染,是我國(guó)古老的民間傳統(tǒng)紡織印染手工藝。蠟染,古稱蠟纈,與絞纈(扎染)、夾纈(鏤空印花)并稱為我國(guó)古代三大印花技藝。

▲魯?shù)榭h的苗族蠟染織錦女服

蠟染是用蠟刀蘸熔蠟繪花于布后以藍(lán)靛浸染,既染去蠟,布面就呈現(xiàn)出藍(lán)底白花或白底藍(lán)花的多種圖案,同時(shí),在浸染中,作為防染劑的蠟自然龜裂,使布面呈現(xiàn)特殊的“冰紋”,尤具魅力。由于蠟染圖案豐富,色調(diào)素雅,風(fēng)格獨(dú)特,用于制作服裝服飾和各種生活實(shí)用品,顯得樸實(shí)大方、清新悅目,富有民族特色。