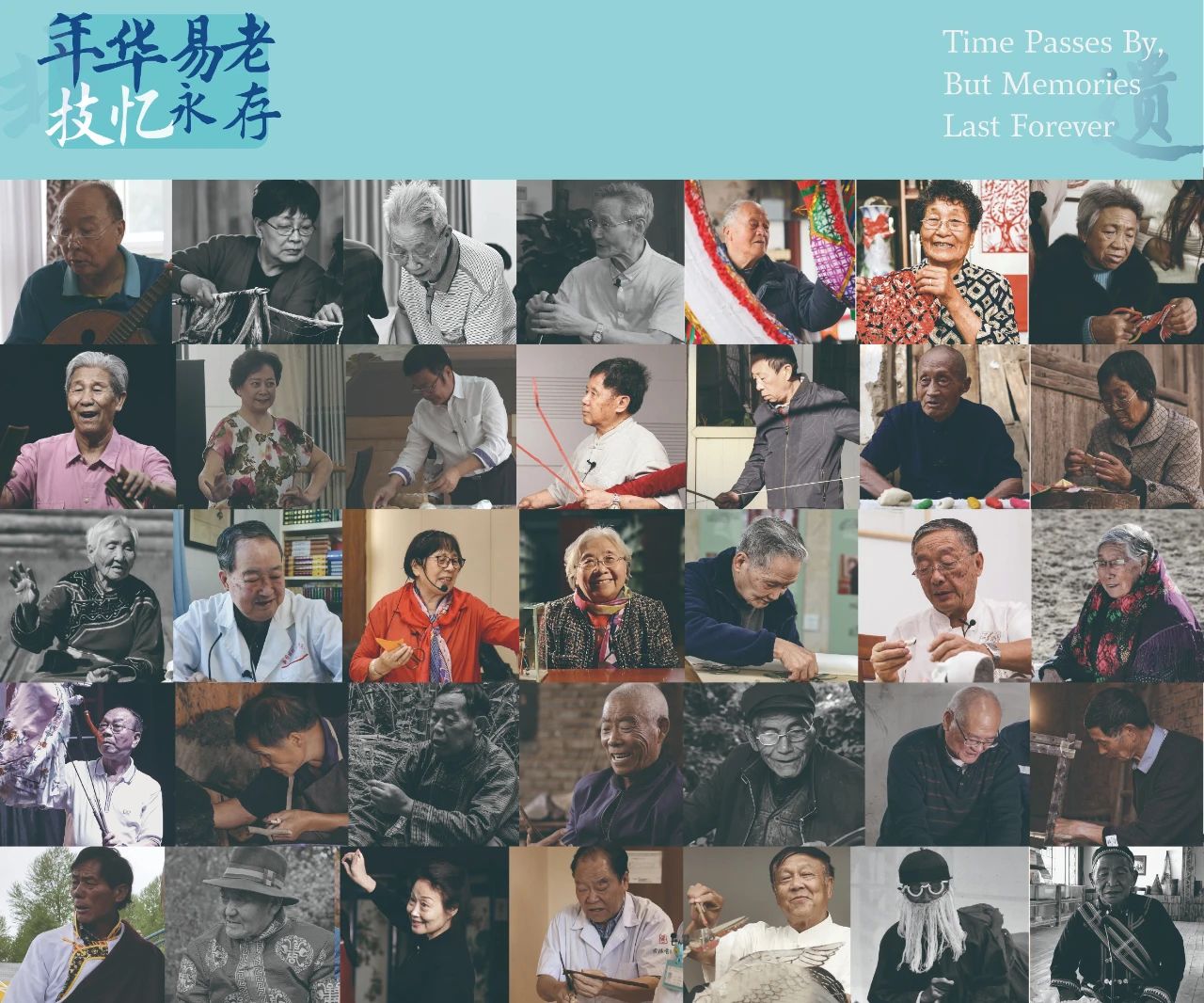

年華易老 技·憶永存∣第六屆非遺記錄成果展映(一)

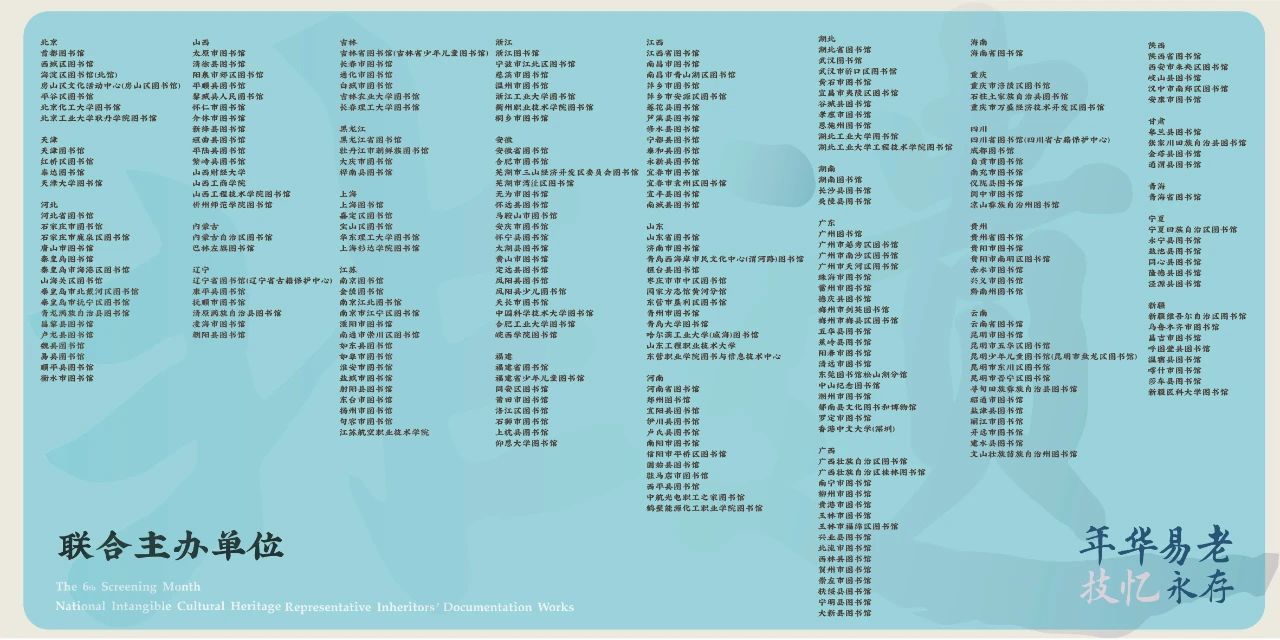

國家圖書館聯(lián)合全國兩百余家各級各類圖書館共同主辦2024年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動“年華易老 技·憶永存——第六屆國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人記錄工作成果展映月”活動,展現(xiàn)非遺傳承人記錄工作取得的成果。

本期展出民間文學(xué)、傳統(tǒng)音樂、傳統(tǒng)舞蹈的非遺傳承人記錄工作成果紀(jì)錄片。

01 民間文學(xué)

1 項目:牡帕密帕

傳承人:李扎倮

李扎倮,1943年出生,男,拉祜族,云南瀾滄人,第一批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人, 2023年去世。《牡帕密帕》是拉祜族民間廣泛流傳的長篇創(chuàng)世史詩。“牡帕密帕”是拉祜語的譯音,意為“開天辟地”。《牡帕密帕》通過口耳相傳,通常在拉祜族的傳統(tǒng)節(jié)日闊塔節(jié)、婚禮或農(nóng)閑期間,由“嘎木巴”(會唱詩的人)和“魔巴”(習(xí)俗活動主持者)演述。全詩曲調(diào)簡單流暢,歌詞格律固定,對偶句多,依字行腔,有說唱特點,調(diào)式有地域差異。李扎倮自幼生活在拉祜山鄉(xiāng),少年時期開始學(xué)習(xí)《牡帕密帕》和蘆笙舞,能夠完整演述《牡帕密帕》的19個篇目,并掌握100多套蘆笙舞,被稱為“嘎木巴”和“蘆笙王子”。他演述的《牡帕密帕》經(jīng)整理后,于1989年由云南民族文化出版社出版。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

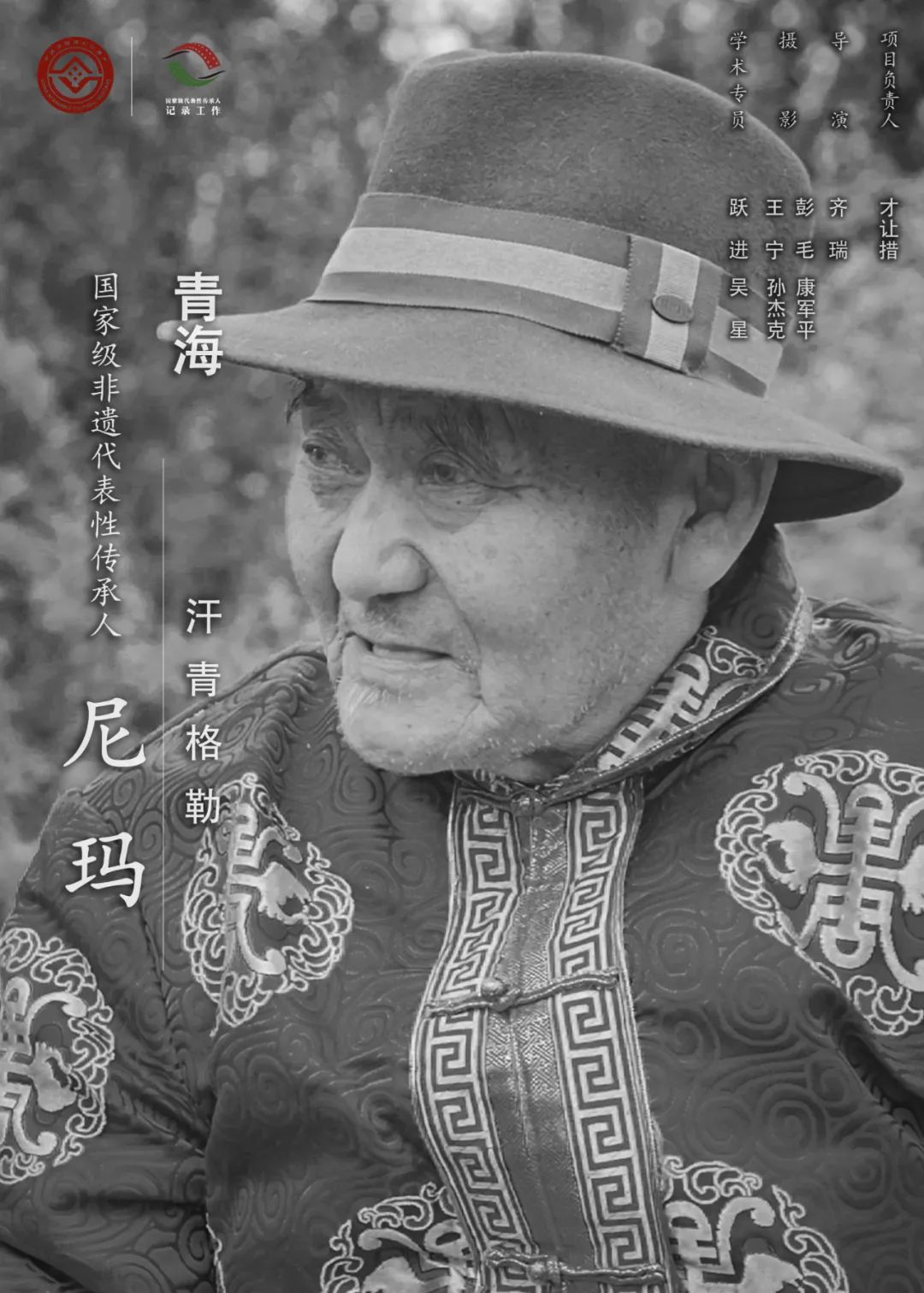

2 項目:汗青格勒

傳承人:尼瑪

尼瑪,1941年出生,男,蒙古族,青海烏蘭人,第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,2022年去世。青海海西蒙古族將“英雄史詩”稱為“圖吉”,將其說唱者稱為“圖吉齊”。史詩《汗青格勒》以形象生動的語言講述了蒙古族英雄汗青格勒通過斗爭,先后降服惡魔蟒古斯和兇惡的汗王,從魔窟中解救百姓的故事。尼瑪?shù)募彝ビ兄来菔鍪吩姾凸适碌膫鹘y(tǒng),尼瑪從小聽著長輩們講故事長大,憑借超人的記憶力,能熟練完整地講述100多個史詩和民間故事。尼瑪講述的《“桑”地名的來歷》《達(dá)布孫湖的來歷》《阿拉騰特布西》《三座紅土山》等民間傳說故事被選入《青海蒙古族格斯?fàn)杺髡f》《青海蒙古族民間口頭文學(xué)集錦》等書中。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

02 傳統(tǒng)音樂

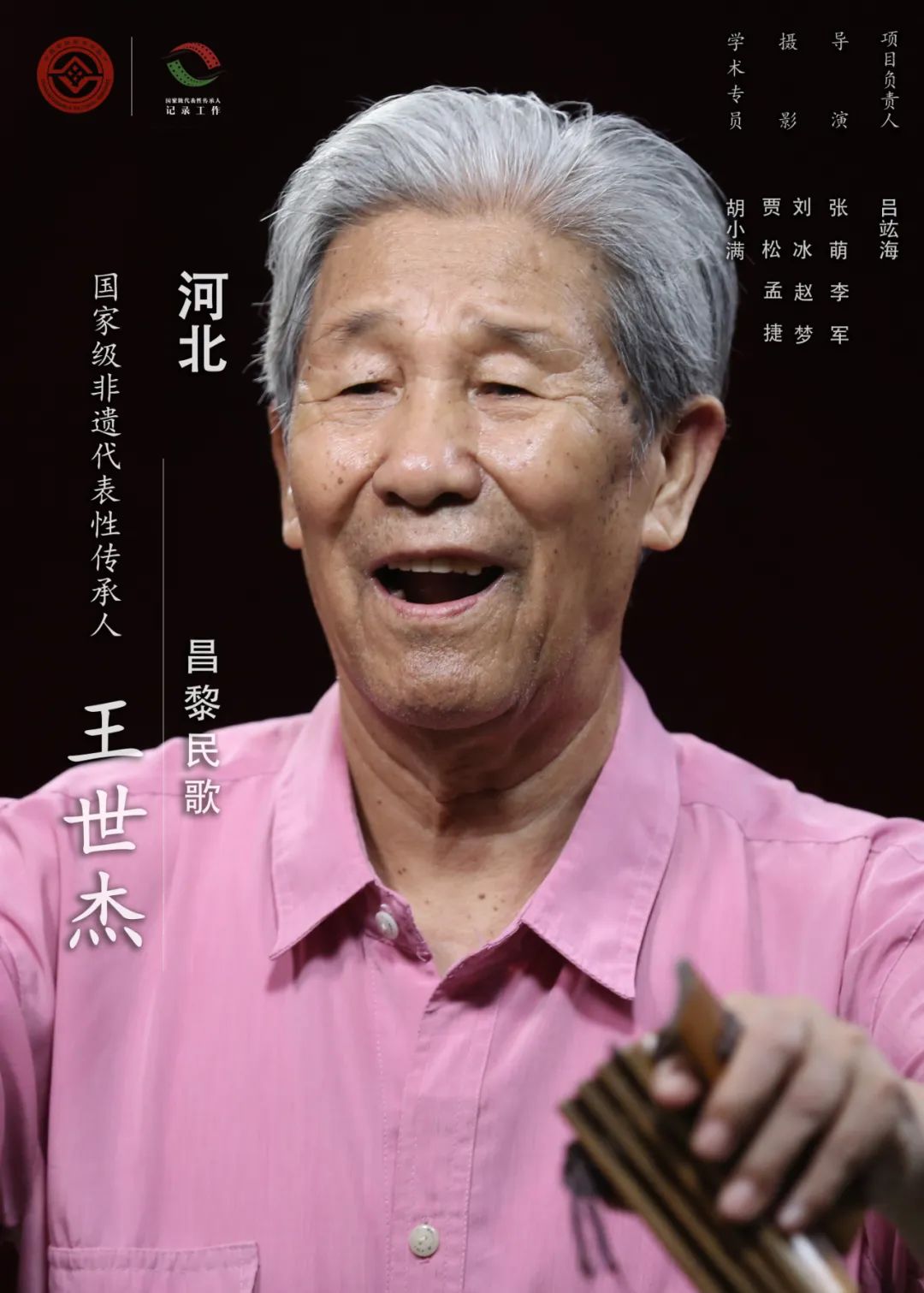

3 項目:昌黎民歌

傳承人:王世杰

王世杰,1940年出生,男,漢族,河北樂亭人,第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。昌黎民歌主要流傳于河北省昌黎縣,按演唱內(nèi)容分為勞動號子、敘事歌、情歌、生活歌四個類型,形式有秧歌調(diào)、單口唱和對口篇三種。昌黎民歌以當(dāng)?shù)胤窖詾榛A(chǔ),用“土嗓子”演唱,風(fēng)格婉轉(zhuǎn)細(xì)膩、詼諧幽默,伴奏以二胡、揚琴、笛子為主。王世杰從小在樂亭皮影戲、樂亭大鼓和蓮花落的熏陶影響下,對民間藝術(shù)產(chǎn)生濃厚興趣。他于1960年拜老藝人曹玉儉為師,學(xué)習(xí)昌黎民歌。從藝60余年,他的演唱有顯著的地方特色,代表曲目有《繡燈籠》《撿棉花》《茉莉花》《正對花》等。王世杰重新整理和編輯的《昌黎民歌選》是目前較有參考價值的昌黎民歌選集。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

4 項目:鄂倫春族民歌(鄂倫春族贊達(dá)仁)

傳承人:額爾登掛

額爾登掛,1932年出生,女,鄂倫春族,內(nèi)蒙古鄂倫春自治旗人,第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,2020年去世。“贊達(dá)仁”是鄂倫春語,意為“山歌”,是鄂倫春族主要的歌唱藝術(shù)形式,也是鄂倫春族游獵生活中的交流媒介。贊達(dá)仁曲調(diào)以五聲音階的羽、宮、徵調(diào)式為主,略帶顫音,多為即興演唱,臨時填詞,有對唱、重唱、獨唱、合唱等演唱方式,演唱中常雜以“那依耶”“希那耶”等襯詞,聽來悠揚婉轉(zhuǎn),動人心弦。額爾登掛是鄂倫春族民歌演唱的佼佼者,其演唱的贊達(dá)仁高亢、亮麗,具有鮮明的原生態(tài)特點。額爾登掛連續(xù)多年在各類晚會上表演贊達(dá)仁,并能用鄂倫春語、鄂溫克語、達(dá)斡爾語和蒙古語演唱。作為內(nèi)蒙古呼倫貝爾五彩合唱團(tuán)中年紀(jì)最大的成員,多次隨團(tuán)參加國內(nèi)外演出。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

5 項目:錫伯族民歌

傳承人:佟李美

佟李美,1929年出生,女,錫伯族,新疆察布查爾人,第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。錫伯族民歌歷史悠久,在清代發(fā)展至鼎盛,演變出漁獵歌、薩滿歌、田野歌、習(xí)俗歌等多種類型,其語言較口語更加精煉、優(yōu)美,遣詞成句,非常自由。錫伯族西遷新疆后仍然傳唱錫伯族民歌,并傳承至今。佟李美12歲學(xué)藝,20歲時已形成自己的演唱風(fēng)格。她的嗓音圓潤渾厚,能演唱上百首民歌,深受聽眾喜愛,代表作有《婚禮歌》《哭喪歌》《丁巴歌》等,并培養(yǎng)了大批后繼人才。2011年,佟李美在中國首屆錫伯族民歌大賽中獲“中國錫伯民歌王”稱號。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

6 項目:耳子歌

傳承人:楊春文

楊春文,1935出生,男,白族,云南云龍人,第五批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,2023年去世。“耳子歌”是流傳于云南省大理州云龍縣白族民間的古老婚慶習(xí)俗。“耳子”白語意為“憨傻之人”,“歌”為舞動之意。耳子歌一般在結(jié)婚的男方家中進(jìn)行,貫穿整個婚禮,包括鬧宴、祈福、鬧婚、祭祀、勸導(dǎo)等程序,涉及禮儀、宗教、戲劇、歌舞等內(nèi)容。耳子歌常用來祈求家宅平安、驅(qū)邪禳災(zāi)、家庭和諧、人丁興旺,是滇西農(nóng)耕文化的集中體現(xiàn)。耳子歌表演者均為男性,一般有十多人,分別扮演各個家庭成員,其中“耳子”扮演者需用棕皮遮面,并包裹全身,具有儺的意味。楊春文從事耳子歌表演活動60多年,全面系統(tǒng)地掌握了耳子歌的各種表演程序,形成了自己的獨特風(fēng)格,同時對耳子歌的表演習(xí)俗、文化內(nèi)涵有著深入的研究。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

7 項目:藏族螭鼓舞

傳承人:道吉才讓

道吉才讓,1962年出生,男,藏族,青海循化人,第四批國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。藏族螭鼓舞是流傳于青海省循化撒拉族自治縣藏族聚居區(qū)的大型民間祭祀儀式舞蹈,于每年農(nóng)歷六月舉行,祈求神靈禳災(zāi)驅(qū)邪,保佑村民五谷豐登。“螭”是傳說中的龍生九子之一,表演螭鼓舞就是對水龍的祭祀。經(jīng)過世代流傳演變,螭鼓舞形成程式化的多段(套)體例,結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),動作整齊劃一。表演時,多名男子組成舞隊,舞者頭戴五峰吉祥帽,身披金色棱形披肩,左手執(zhí)鼓,右手拿鞭,邊擊鼓邊舞蹈,鼓聲鏗鏘有力,舞姿豪放剛健。道吉才讓自幼耳濡目染接觸螭鼓舞,16歲學(xué)習(xí)并參與表演,19歲成為舞隊領(lǐng)舞,從藝40余年,為螭鼓舞的傳承傾注了大量心血。螭鼓用山羊皮制作而成,每逢立夏時節(jié),道吉才讓親自完成揉皮子、晾曬、繃鼓、畫圖、上色等每一道工序,并將螭鼓制作技藝和螭鼓舞表演技巧傳授給村里的年輕人。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

同時,您還可以通過“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺、文化和旅游部官網(wǎng)、優(yōu)酷等網(wǎng)絡(luò)平臺觀看展映影片。

“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺訪問二維碼

文化和旅游部官網(wǎng)訪問二維碼

優(yōu)酷訪問二維碼

終審:李夢霞

初審:吳慧玲、朱栢明

編輯:葉舒婷

供稿:潘綺圓