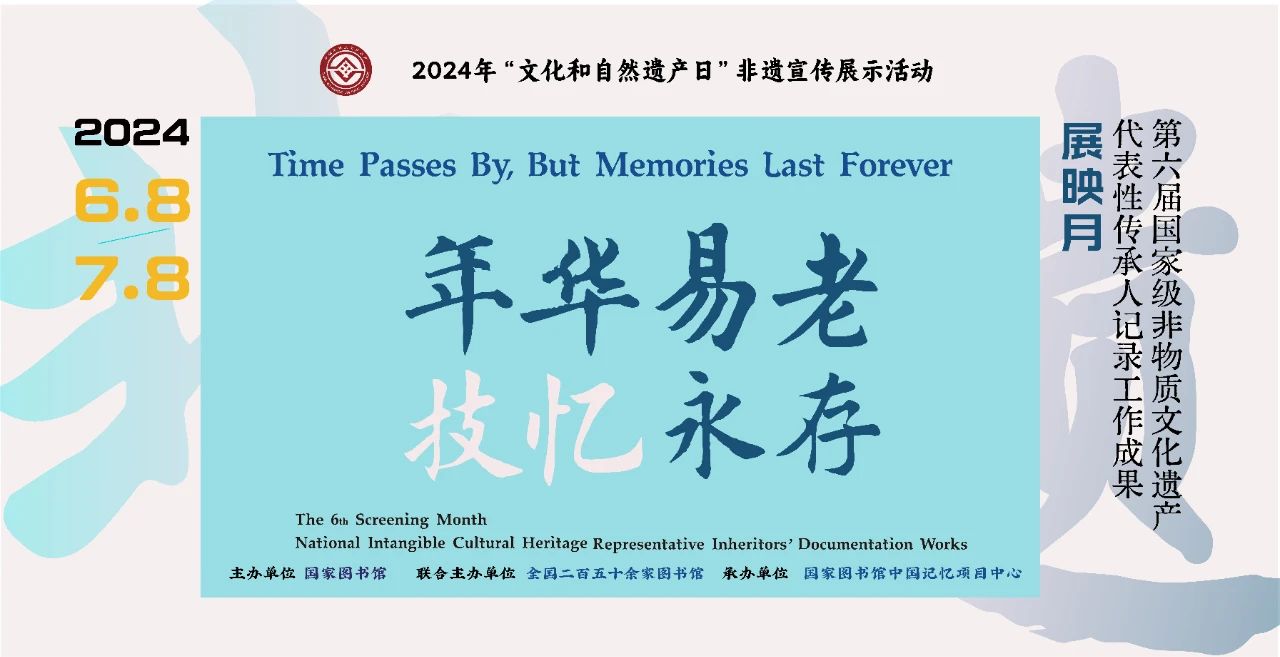

年華易老 技·憶永存∣第六屆非遺記錄成果展映(四)

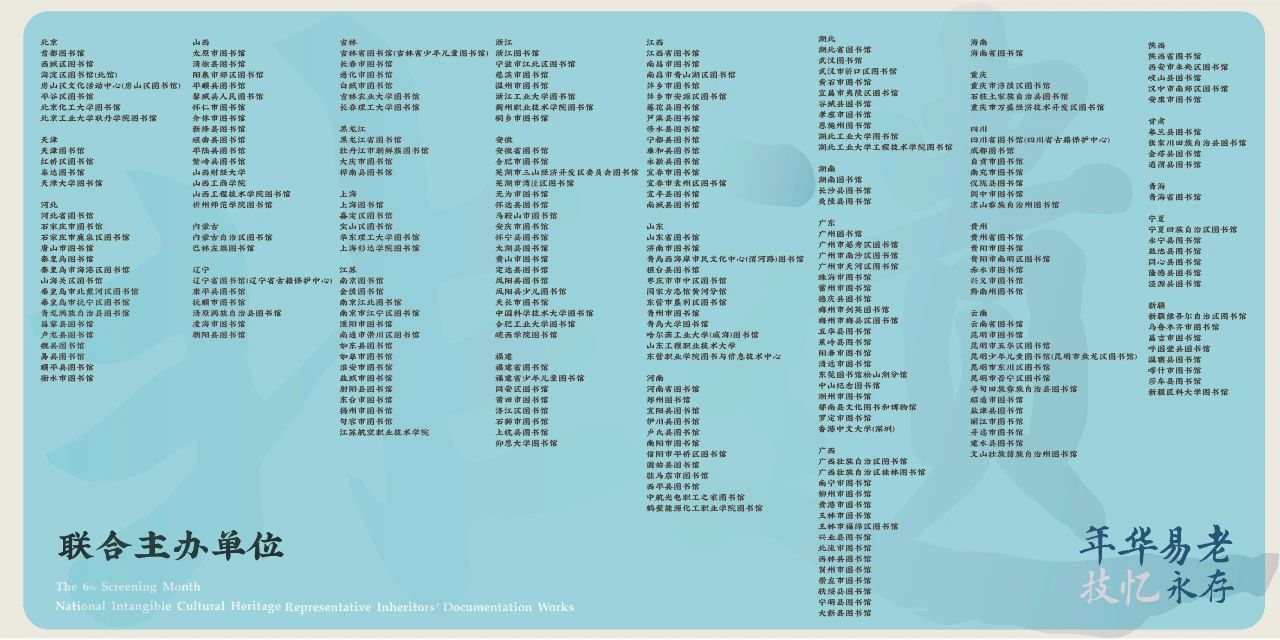

國(guó)家圖書(shū)館聯(lián)合全國(guó)兩百余家各級(jí)各類(lèi)圖書(shū)館共同主辦2024年“文化和自然遺產(chǎn)日”非遺宣傳展示活動(dòng)“年華易老 技·憶永存——第六屆國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人記錄工作成果展映月”活動(dòng),展現(xiàn)非遺傳承人記錄工作取得的成果。

本期展出傳統(tǒng)技藝、傳統(tǒng)醫(yī)藥、民俗的非遺傳承人記錄工作成果紀(jì)錄片。

08 傳統(tǒng)技藝類(lèi)

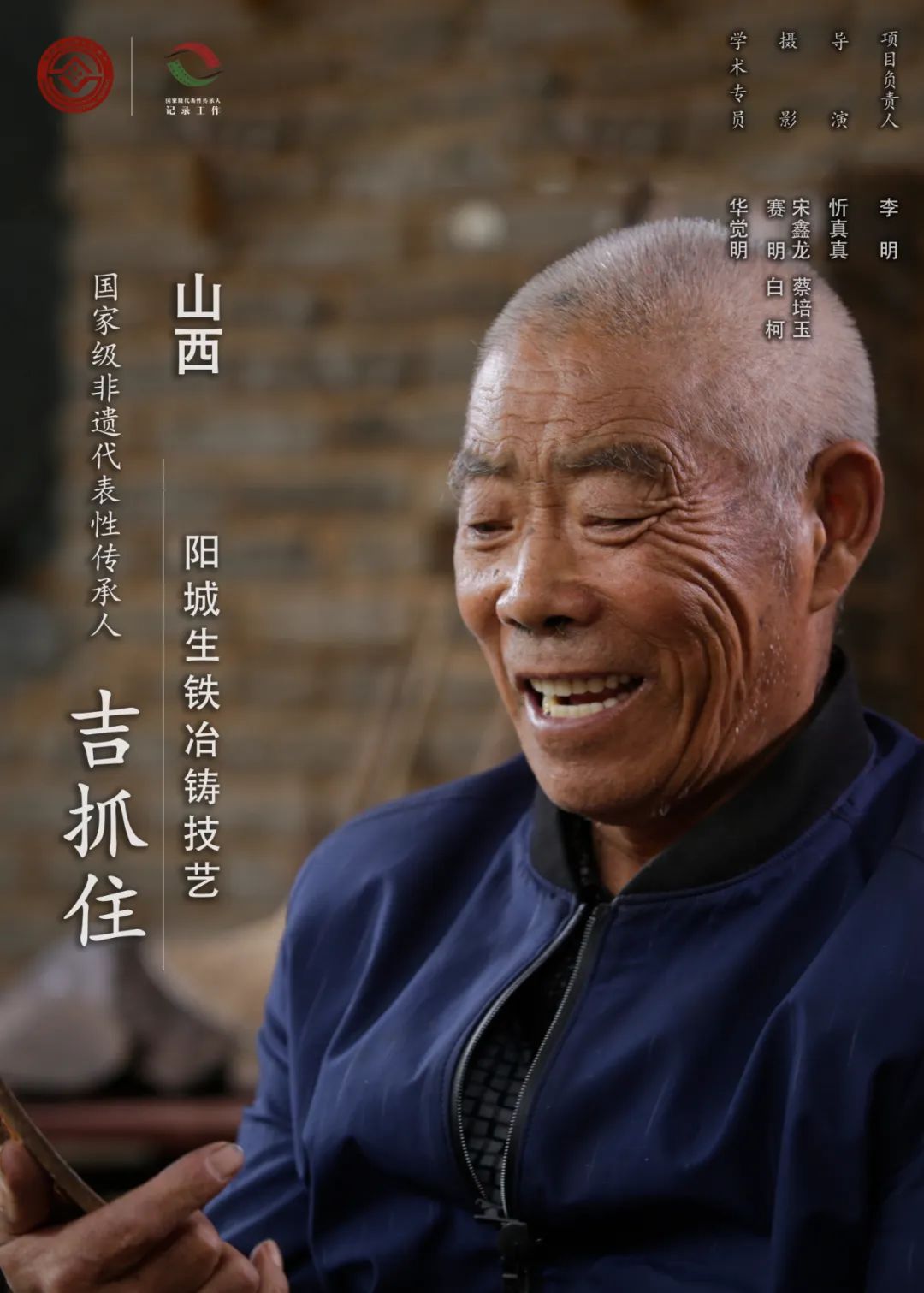

28 項(xiàng)目:陽(yáng)城生鐵冶鑄技藝

傳承人:吉抓住

吉抓住,1946年出生,男,漢族,山西陽(yáng)城人,第一批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。山西陽(yáng)城為中國(guó)生鐵冶鑄術(shù)的重要留存地,犁爐煉鐵和犁鏡的鐵范鑄造等技藝十分突出。該技藝有一整套成熟的工藝,師傅們憑借多年經(jīng)驗(yàn),嫻熟地掌握爐況、火候及鐵水成色,能恰到好處地把握鐵水的化學(xué)成分和溫度。吉抓住1964年開(kāi)始在犁爐社打雜、看護(hù)機(jī)器,隨舅父張鎖明學(xué)習(xí)冶鑄技藝,1976年正式成為犁爐工人,1977年先后在紅爐、馬甲等地任爐頭,直至1984年犁爐停產(chǎn)。多年的經(jīng)驗(yàn)累積,使他僅靠雙眼便可識(shí)別火候、水色,被稱為“一眼準(zhǔn)”。他在傳統(tǒng)冶鑄工藝的基礎(chǔ)上不斷改進(jìn)工藝,尤其是在爐膛的改進(jìn)上卓有成效。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

29 項(xiàng)目:綠茶制作技藝(恩施玉露制作技藝)

傳承人:楊勝偉

楊勝偉,1937年出生,男,苗族,湖北咸豐人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。恩施玉露是我國(guó)目前唯一保留下來(lái)的蒸汽殺青針形綠茶,產(chǎn)自被譽(yù)為“世界硒都”的湖北恩施。其干茶外形緊細(xì)翠綠、形似松針,湯色青綠、葉底嫩綠,滋味鮮爽、回甘持久。恩施玉露制作技藝始于清朝康熙年間,工具古樸,技藝獨(dú)特。其蒸青工藝?yán)酶邷卣羝茐拿傅幕钚裕种撇瓒喾拥拿复傺趸瑥亩纬删G茶特有的色澤和香氣。楊勝偉師承肖執(zhí)正、龍顯祿,是恩施玉露第十代傳人。從藝50年來(lái),他潛心研究恩施玉露的制作技藝,總結(jié)出“穩(wěn)、適、轉(zhuǎn)、輕”等技術(shù)要領(lǐng),“蒸、扇、抖、揉、鏟、整”六大技術(shù)核心,以及“摟、端、搓、扎”四大制作手法,為恩施玉露制作技藝的傳承奠定了理論基礎(chǔ)。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

30 項(xiàng)目:潮州彩瓷燒制技藝

傳承人:葉竹青

葉竹青,1935年出生,男,漢族,廣東潮州人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,2022年去世。潮州彩瓷燒制技藝運(yùn)用新彩顏料,結(jié)合傳統(tǒng)釉上彩繪藝術(shù),運(yùn)用國(guó)畫(huà)技法,并與潮州民間工藝融合而成。葉竹青自小師從著名陶瓷藝人沈建初先生,1959年進(jìn)入廣東省楓溪陶瓷工業(yè)研究所工作,從事陶瓷器皿和裝飾設(shè)計(jì)。其作品以自然、抒情為基調(diào),用工筆新彩形式描繪,著色細(xì)致入微,運(yùn)筆秀逸,注重虛實(shí)結(jié)合,作品造型裝飾疏密有間、輕重有別,富有立體感。他創(chuàng)新了釉上堆彩工藝,引領(lǐng)了潮州彩瓷的新風(fēng)尚。他主持設(shè)計(jì)的《友誼》通花瓶作為國(guó)禮被贈(zèng)與朝鮮,《丹鳳朝陽(yáng)》瓷花籃在多個(gè)國(guó)家和地區(qū)展覽交流。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

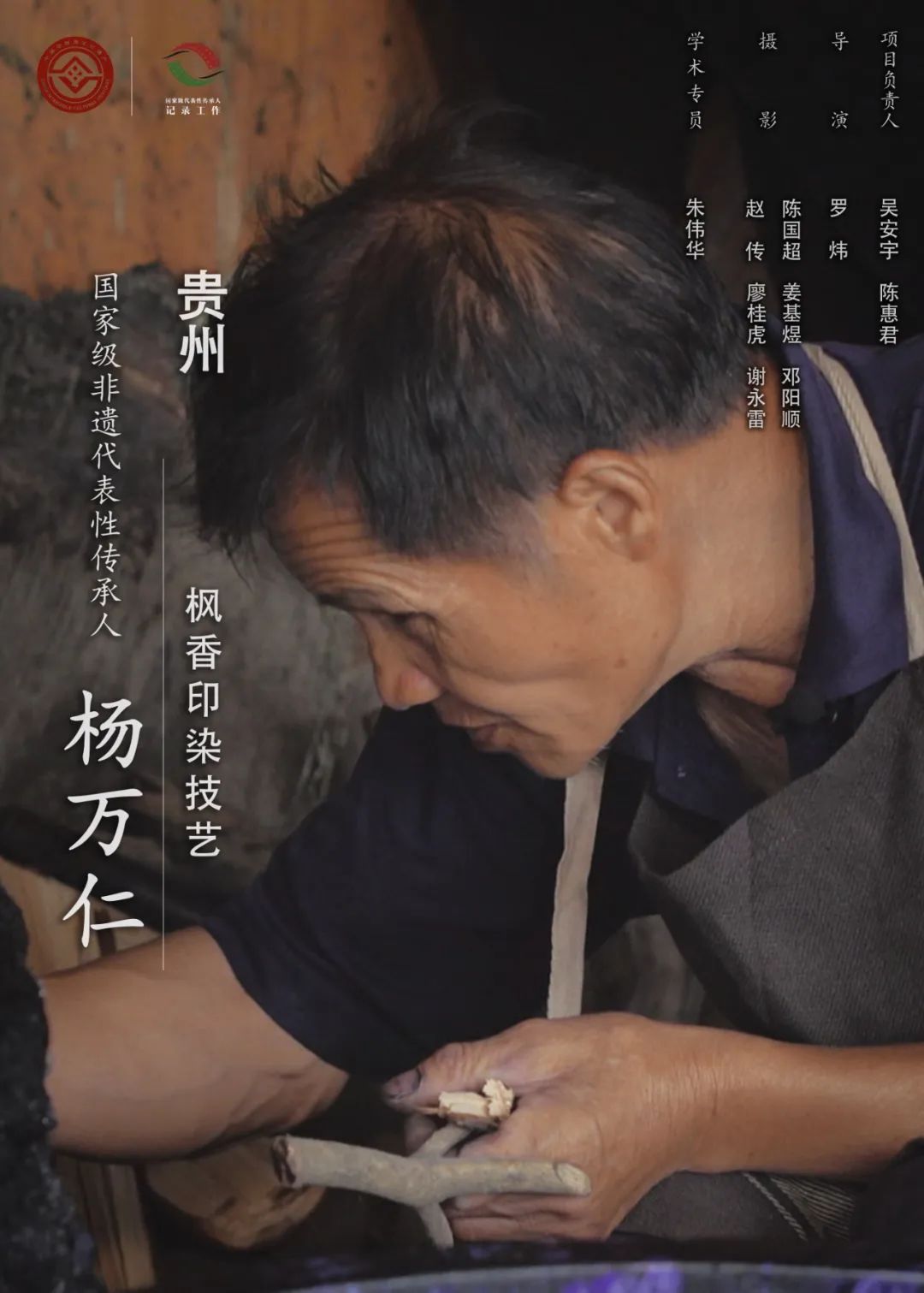

31 項(xiàng)目:楓香印染技藝

傳承人:楊萬(wàn)仁

楊萬(wàn)仁,1949年出生,男,瑤族,貴州麻江人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。楓香印染主要集中在貴州省麻江縣和惠水縣,是一種獨(dú)特、古樸的手工技藝。其工序繁雜,包含棉花種植、紡線、織布、繪制圖案、點(diǎn)花、染色、洗凈曬干七個(gè)環(huán)節(jié)。與蠟染制作工藝不同,楓香印染用楓香油、牛油混合物點(diǎn)花,油料滲透力強(qiáng),干后質(zhì)地相對(duì)柔軟,有韌性,風(fēng)格獨(dú)特。楊萬(wàn)仁從17歲開(kāi)始制作楓香印染,是家里的第四代傳承人,也是村里唯一精通全部楓香印染技藝的匠人。他在種植染料、技藝傳承、示范教學(xué)方面不懈努力,激發(fā)更多瑤族青年學(xué)習(xí)和傳承楓香印染技藝。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

09 傳統(tǒng)醫(yī)藥類(lèi)

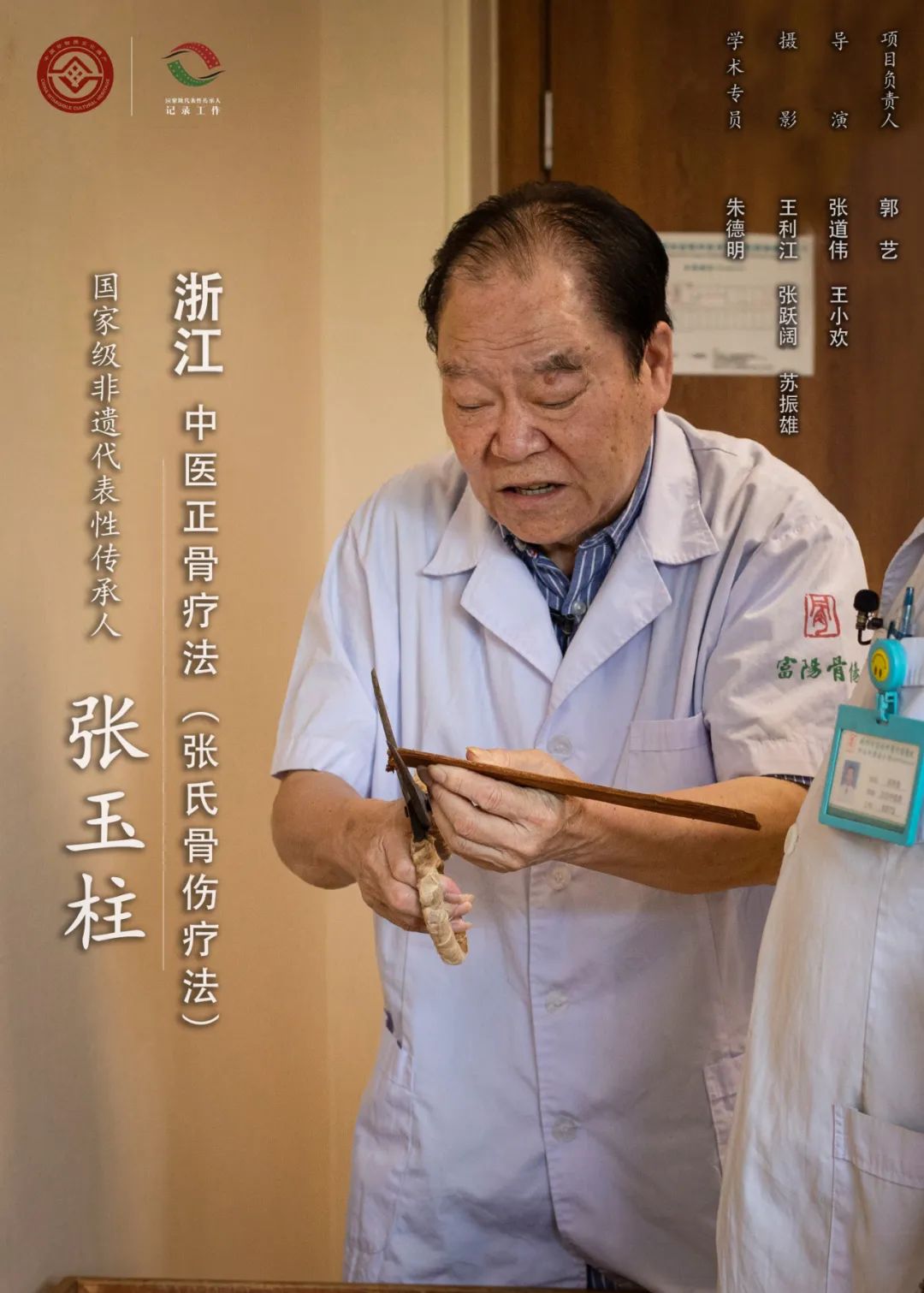

32 項(xiàng)目:中醫(yī)正骨療法(張氏骨傷療法)

傳承人:張玉柱

張玉柱,1947年出生,男,漢族,浙江富陽(yáng)人,第四批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。張氏中醫(yī)骨傷療法為浙江富陽(yáng)人氏張永積在清道光年間創(chuàng)立,以手法整復(fù)、杉樹(shù)皮夾板外固定、百草傷膏治療為特色。張玉柱是東梓關(guān)張氏骨傷療法第五代傳人,浙江省名中醫(yī),國(guó)家中醫(yī)藥管理局“十五”“十一五”中醫(yī)骨傷重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)基地及浙江省中醫(yī)正骨醫(yī)療中心學(xué)科帶頭人。張玉柱擅長(zhǎng)四肢骨折的整復(fù),對(duì)頸椎病、腰腿痛、股骨頭壞死、外傷性截癱、骨關(guān)節(jié)炎、骨不愈等疑難雜癥的診治有較深的造詣。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

33 項(xiàng)目:中醫(yī)診療法(西園喉科醫(yī)術(shù))

傳承人:鄭鐸

鄭鐸,1936年出生,男,漢族,安徽歙縣人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。西園喉科為清代五大名醫(yī)之一、歙縣鄭村鄭氏二十四世祖鄭以顯所創(chuàng),因鄭氏祖宅號(hào)稱“西園”而得名。西園喉科治醫(yī)嚴(yán)謹(jǐn),名醫(yī)輩出,至今已有十二代傳人。第三代傳人鄭梅澗于清乾隆年間創(chuàng)制的“養(yǎng)陰清肺湯”,成為當(dāng)時(shí)治療“白喉”的良藥。鄭鐸為西園喉科第十一代傳人。他從事中醫(yī)喉科50多年,全面繼承西園喉科的內(nèi)外治法及針灸療法的烙法,吸收現(xiàn)代中醫(yī)喉科學(xué)各流派治療方法,不斷完善自身的治療體系,使諸多口腔咽喉疑難疾病得到有效治療,特別在喑啞一癥的治療上獨(dú)樹(shù)一幟。他在祖輩“養(yǎng)陰清肺”法的基礎(chǔ)上,結(jié)合多年臨床,獨(dú)創(chuàng)“輕可袪實(shí)”法,對(duì)聲帶小結(jié)、聲帶息肉、聲帶肥厚等癥療效斐然。他還整理了鄭氏喉科歷代著作,獲得多項(xiàng)科技成果獎(jiǎng)。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

34 項(xiàng)目:苗醫(yī)藥(鉆節(jié)風(fēng)療法)

傳承人:田興秀

田興秀,1933年出生,男,苗族,湖南花垣人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人,2020年去世。鉆節(jié)風(fēng)療法是苗醫(yī)藥療法之一,主要用藥為紫葳的根,具有退火、敗毒、補(bǔ)體、止痛、疏筋理骨、強(qiáng)筋健肌的功能。苗醫(yī)藥鉆節(jié)風(fēng)療法因應(yīng)用方便,療效較好,已作為農(nóng)村醫(yī)療衛(wèi)生適宜技術(shù)向全國(guó)推廣。田興秀從事醫(yī)療工作60余年,一直致力于苗醫(yī)苗藥的學(xué)習(xí)研究與發(fā)掘運(yùn)用,他遍納民間苗醫(yī)之方術(shù),廣集巫、儺、苗老司等醫(yī)道之要義,將之與中西醫(yī)融會(huì)貫通,運(yùn)用于臨床實(shí)踐。他不懈發(fā)掘、研究整理,撰寫(xiě)臨床治療心得幾百萬(wàn)字,擁有大量驗(yàn)方奇方,形成了系統(tǒng)的苗醫(yī)學(xué)術(shù)思想,先后出版了《苗醫(yī)苗藥》《三本論》《中國(guó)苗族醫(yī)學(xué)》等著作。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

10 民俗類(lèi)

35 項(xiàng)目:元宵節(jié)(河上龍燈勝會(huì))

傳承人:傅葉茂

傅葉茂,1937年出生,男,漢族,浙江蕭山人,第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人。河上龍燈勝會(huì)是杭州市蕭山區(qū)的地方傳統(tǒng)民俗,包括開(kāi)光大典、出燈、鬧元宵、化燈四個(gè)過(guò)程。村民們通過(guò)正月十二“起燈日”起引龍燈、正月十五元宵節(jié)舞龍、正月十七“化燈日”火化龍身等一系列活動(dòng),祈求全年風(fēng)調(diào)雨順。板龍是河上龍燈勝會(huì)的核心。板龍就是接板成龍,將燈板兩頭打孔,銜接前后龍段,再用木棍穿過(guò)固定,使之連成一條波浪形長(zhǎng)龍。整個(gè)制作純靠手工,使用竹子、彩紙、糨糊等材料,工藝十分講究。傅葉茂是板龍龍頭制作的核心人物,他向老藝人潛心討教,又自學(xué)刻紙,精通扎龍技藝與龍頭裝飾,其以鑿花為代表的手工技藝成為制作板龍的獨(dú)門(mén)絕技。

掃碼觀看影片

掃碼觀看影片

此外,您還可以通過(guò)“學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)”學(xué)習(xí)平臺(tái)、文化和旅游部官網(wǎng)、優(yōu)酷等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)觀看展映影片。

終審:李夢(mèng)霞

初審:何綺華、朱栢明

編輯:葉舒婷

供稿:潘綺圓