【劍圖國學課堂】第51期|古代的那些交通工具

交 通

在歷史性的典籍中,長途交通首選船舶,傍岸后陸路交通轉乘車馬。通過參研典故成語發(fā)現,早在三十萬年以前,中國古人就已經發(fā)明了航海的船舶考察全球,并完成了經緯線測繪工程,撰寫了黃帝《萬年歷》又稱《黃歷》,而經緯線測繪工具更是需要車馬由陸路運送到航海的船舶上去的。而“車馬”一詞,既指馬又指托拽牽引車輛的輸出動力,亦是供人騎乘的代步工具。

中國人可能是中古時代最偉大的船只制造者。它結合了裝載的空間、航海能力和適航性。古代的人們建造與使用各種船只用于出行或海外通商等其他用途,如我國明代的鄭和三下西洋,探險世界;我國民族英雄鄭成功在海上擊敗荷蘭艦隊收復臺灣。

鄭和下西洋

鄭和下西洋是明代永樂、宣德年間的一場海上遠航活動,首次航行始于永樂三年(1405年),末次航行結束于宣德八年(1433年),共計七次。由于使團正使由鄭和擔任,且船隊航行至婆羅洲以西洋面(即明代所謂“西洋”),故名。

在七次航行中,三寶太監(jiān)鄭和率領船隊從南京出發(fā),在江蘇太倉的劉家港集結,至福建福州長樂太平港駐泊伺風開洋,遠航西太平洋和印度洋,拜訪了30多個國家和地區(qū),其中包括爪哇、蘇門答臘、蘇祿、彭亨、真臘、古里、暹羅、榜葛剌、阿丹、天方、左法爾、忽魯謨斯、木骨都束等地,已知最遠到了達東非和紅海。

鄭和下西洋是中國古代規(guī)模最大、船只和海員最多、時間最久的海上航行,也是15世紀末歐洲的地理大發(fā)現的航行以前世界歷史上規(guī)模最大的一系列海上探險。

視 頻 故 事

識別二維碼查看

【歷史故事視頻---孔奐單船】

馬車是馬拉的車子,或載人、或運貨。馬車的歷史極為久遠,它幾乎與人類的文明一樣漫長。一直到19世紀,馬車仍然是城市交通十分重要的交通工具。人們喜歡馬車的優(yōu)雅和詩意,喜歡乘坐馬車從容地穿過鄉(xiāng)村大道或古舊的城區(qū)街巷去訪問朋友。隨著火車和汽車的出現,車輪轉動的速度越來越快,至此,馬車的黃金時代才宣告結束。

古車的起源

據《古史考》記載:“黃帝作車,任重致遠,少昊時略加牛,禹時奚仲駕馬。”

在中國的上古傳說中,有奚仲造馬車的說法。

相傳,奚仲是夏禹時期的“車正”,即專門管理車輛的官員。他是個大發(fā)明家,“橈曲為輪,因直為轅,駕馬服牛,浮舟杖楫,以代人力”,傳承黃帝時期的人力車工藝,解決車輪、車轅以及使用畜力驅動等技術問題,發(fā)明了一種用牛馬來拉動的非機動車。

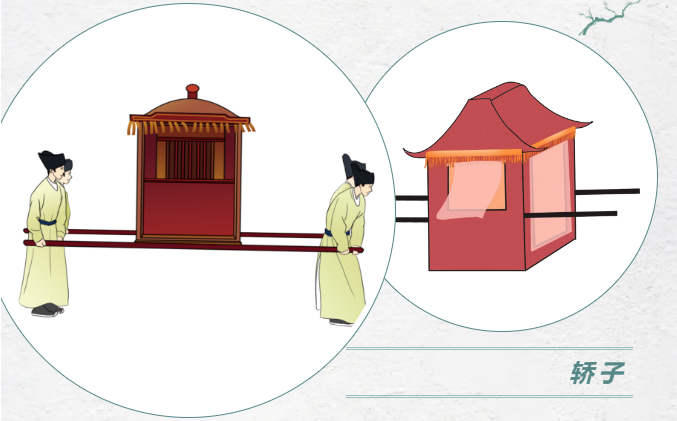

轎子是一種靠人或畜扛、載而行,供人乘坐的交通工具,曾在東西方各國廣泛流行。就其結構而言,轎子是安裝在兩根杠上可移動的床、坐椅、坐兜或睡椅,有篷或無篷,轎子最早是由車演化而來。

《漢書》記載:會稽太守嚴助“輿轎而隃領(嶺)”。漢時所謂轎不過是能行山路的車。

《明史·輿服志》說:“轎者,肩行之車。”所以舊時轎又稱“肩輿”、“平肩輿”,“轎子”之名,據說最早始于宋朝。

轎子的起源

轎子在我國大約有四千多年的歷史,據史書記載,轎子的原始雛形產生于夏朝初期。《尚書·益稷》中有一句話:“予乘四載,隨山刊木。”這是大禹自述其治水經過時講的。后人解釋,這四載是:“水行乘舟,陸行乘車,泥行乘橇,山行乘欙 。”(《史記·夏本紀》) 這個 “欙”(雷),就是最原始的轎子。它倒底是什么樣子,有的古文獻說:“山行即橋”(《史記·河渠書》),這是由于欙是過山時之用,負在一前一后兩個人肩上,遠望過去“狀如橋中空離地也”(《癸已類稿·轎釋名》),所以,在上古時,轎、橋二字相通。

而轎子在種類上分為官轎、民轎、喜轎、魂轎等;在使用上,有走平道與山路的區(qū)別;在用材上,有木、竹、藤等之分;在方式上,有人抬的和牲口抬的,如駱駝馱的“駝轎”,元代的皇帝還坐過“象轎”。

支持單位:杭州晨星創(chuàng)文網絡科技有限公司

終審:李夢霞

初審:何綺華、朱栢明

編輯:葉舒婷

供稿:徐文珊